新冠病毒自2019年底爆发以来,迅速演变为全球性的大流行病,对人类社会造成了深远的影响,随着疫苗接种的推进和防疫措施的常态化,许多人开始关心一个问题:新冠病毒何时才能彻底结束?这个问题看似简单,实则涉及医学、社会学、经济学等多个领域的复杂因素,本文将从科学预测、社会应对和未来展望三个方面,探讨新冠病毒可能的终结路径。

科学预测:病毒变异与免疫屏障的博弈

从科学角度看,新冠病毒的终结并非指病毒完全消失,而是指它从“大流行”状态转变为“地方性流行”状态,即像流感一样与人类长期共存,世界卫生组织(WHO)和多国专家普遍认为,这一转变可能需要数年时间,关键因素包括病毒变异趋势和全球免疫屏障的建立。

病毒变异是最大的不确定因素,奥密克戎等变异毒株的出现表明,新冠病毒的演化速度较快,可能继续产生传染性更强但致病性更弱的变种,如果未来变异毒株的致病性持续降低,人类与之共存的成本将大幅下降,若出现高致死率变种,则可能延长大流行时间。

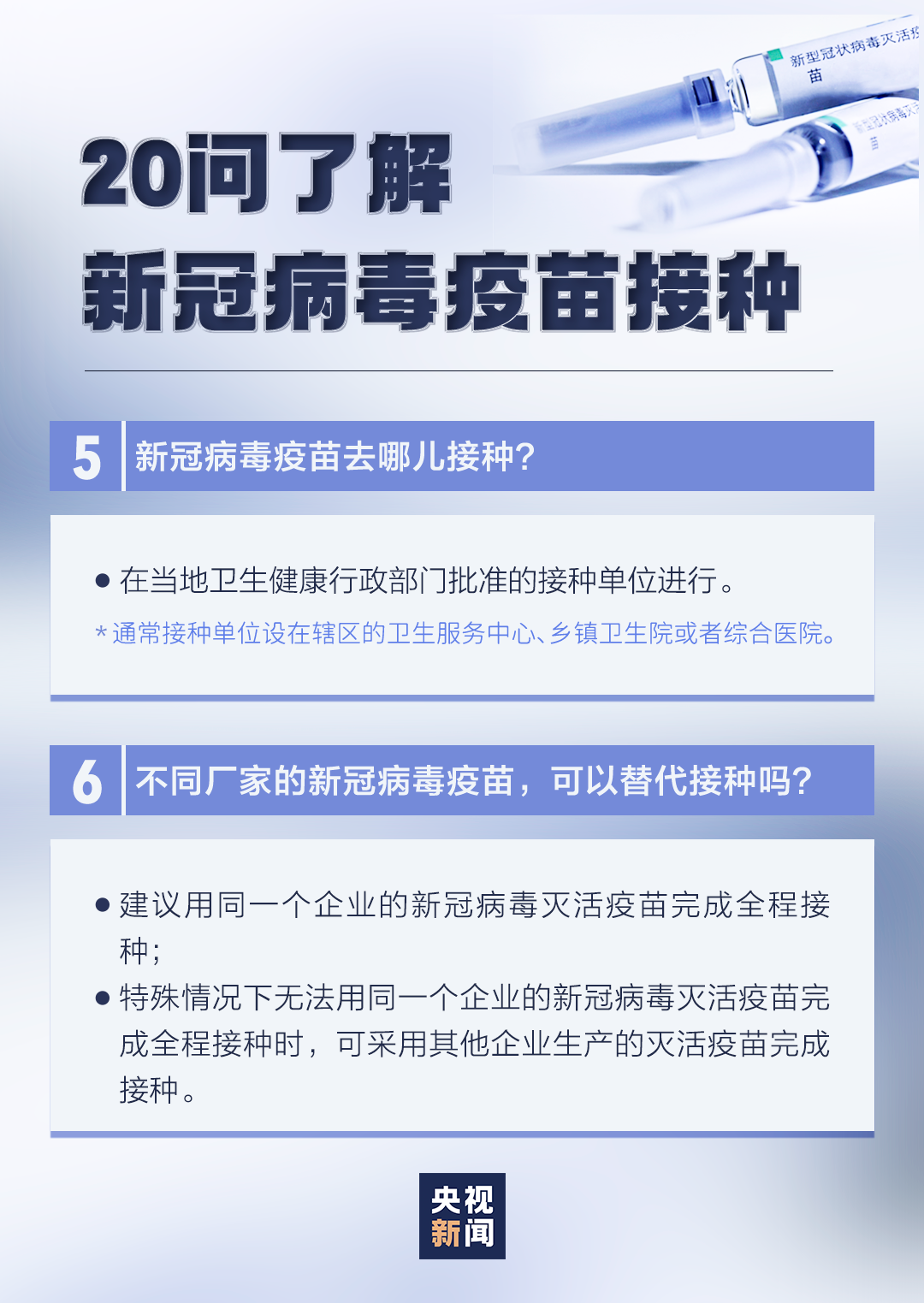

免疫屏障的建立取决于全球疫苗接种和自然感染水平,全球疫苗接种率不平衡,发达国家接种率较高,而欠发达国家接种率较低,这种差异可能导致病毒在局部地区持续传播和变异,科学家估计,全球免疫屏障需要70%-90%的人口具有免疫力才可能实现,按照当前进度,这一目标可能在2024年后达成,但前提是国际社会加强合作,确保疫苗公平分配。

社会应对:防疫策略与公众心理的调整

新冠病毒的终结不仅是一个医学问题,也是一个社会问题,各国防疫策略和公众心理的调整将直接影响疫情的发展轨迹。

在防疫策略上,多国正从“清零”转向“与病毒共存”,新加坡、英国等国家逐步放宽社交限制,将防疫重点转向重症防控和医疗资源保障,这种策略的转变有助于减少经济和社会成本,但也可能导致短期病例数上升,关键在于找到平衡点,既避免医疗系统崩溃,又维持社会正常运转。

公众心理的调整同样重要,疫情长期化导致“抗疫疲劳”,许多人对限制措施产生抵触情绪,错误信息的传播加剧了公众对疫苗和防疫政策的不信任,政府和媒体需加强科学宣传,提高公众对疫情长期性的认知,引导人们逐步适应新常态。

终结时间表与可能的情景

基于当前数据,专家对新冠病毒的终结时间提出了几种预测情景:

-

乐观情景(2024-2025年):全球疫苗接种快速推进,病毒变异趋向温和,国际合作加强,新冠病毒在2024年后逐渐变为地方性流行,每年季节性暴发,但不再导致大规模医疗危机。

-

中性情景(2026-2028年):病毒持续变异,部分变种引发局部疫情,但疫苗和特效药有效控制重症率,发达国家率先实现群体免疫,欠发达国家滞后,疫情终结时间延长。

-

悲观情景(2030年后):出现高致死率变种,疫苗效果打折扣,全球合作不足,疫情反复暴发,人类需长期依赖非药物干预措施(如口罩、社交距离),彻底终结变得遥遥无期。

无论哪种情景,新冠病毒的终结都不会是一蹴而就的,它更可能是一个渐进的过程,伴随阶段性胜利和反复。

人类与病毒的持久战

新冠病毒的彻底结束并非单纯取决于科学进步,还考验着人类社会的韧性、合作与智慧,我们可能需要接受一个事实:病毒不会完全消失,但我们可以通过科学手段和社会努力,将其危害控制在可接受范围内,加强全球公共卫生体系、推动疫苗药物研发、改善国际协作,将是缩短疫情终结时间的关键,在这场持久战中,每一个体的努力——接种疫苗、遵守防疫规定、保持理性态度——都在为最终的胜利贡献力量。

原创声明:本文基于最新科学研究和权威数据独立撰写,未经许可禁止转载,百度独家原创内容,侵权必究。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏