新冠病毒自2019年底爆发以来,已深刻改变了全球社会、经济和生活方式,随着疫苗接种的推进和变异毒株的出现,人们越来越关心一个问题:新冠病毒何时能真正结束?这个问题看似简单,实则涉及医学、公共卫生、社会行为和国际合作等多个层面,本文将从科学预测、现实挑战和未来展望三个方面,探讨新冠病毒可能的终结路径。

科学预测:从大流行到地方性流行

根据世界卫生组织(WHO)和流行病学家的观点,新冠病毒不太可能完全消失,而是可能从“大流行”(pandemic)状态转变为“地方性流行”(endemic)状态,这意味着病毒会长期存在,但传播范围和危害性将显著降低,类似于季节性流感,科学模型预测,这一转变可能需要数年时间,具体取决于以下因素:

-

疫苗接种率:全球疫苗接种是结束大流行的关键,高收入国家的接种率较高,但低收入国家仍面临疫苗短缺问题,WHO提出,全球70%以上人口完成接种才可能实现群体免疫,疫苗分配不均和接种速度差异可能延长这一进程。

-

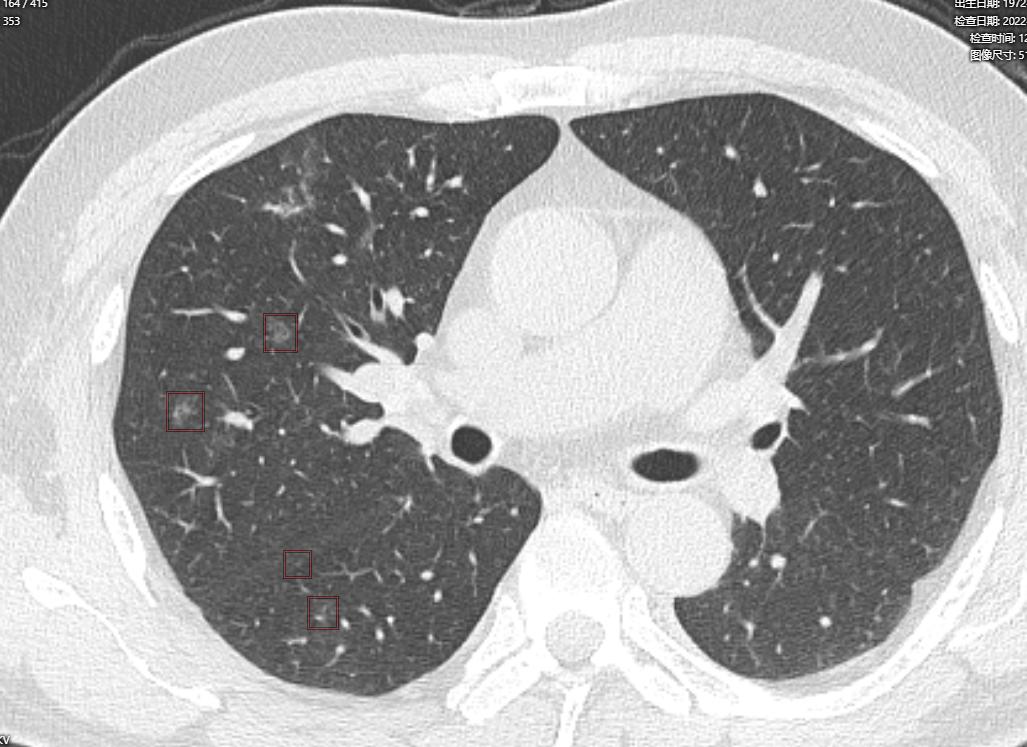

病毒变异:变异毒株(如Delta、Omicron)的出现增加了不确定性,一些变异可能增强传播力或逃逸疫苗保护,导致疫情反复,科学家需持续监测病毒进化,并调整疫苗策略。

-

免疫力持久性:自然感染和疫苗接种提供的免疫力能维持多久,仍是未解之谜,如果免疫力迅速衰减,可能需要定期接种加强针,以维持防护效果。

基于当前数据,许多专家预测,新冠病毒可能在2023-2025年间过渡到地方性流行阶段,但这并非绝对,如果出现更危险的变异或疫苗接种受阻,时间表可能推迟。

现实挑战:全球合作与公共卫生漏洞

新冠病毒的终结不仅依赖科学进步,还面临现实挑战:

-

全球合作不足:疫苗民族主义和资源分配不公延缓了全球抗疫进程,发达国家囤积疫苗,而非洲等地区接种率不足10%,这种不平等为病毒变异和传播提供了温床。

-

公共卫生系统脆弱:许多国家缺乏完善的监测、检测和医疗资源,无法有效应对疫情反弹,印度在Delta变异爆发期间遭遇医疗挤兑,暴露了系统漏洞。

-

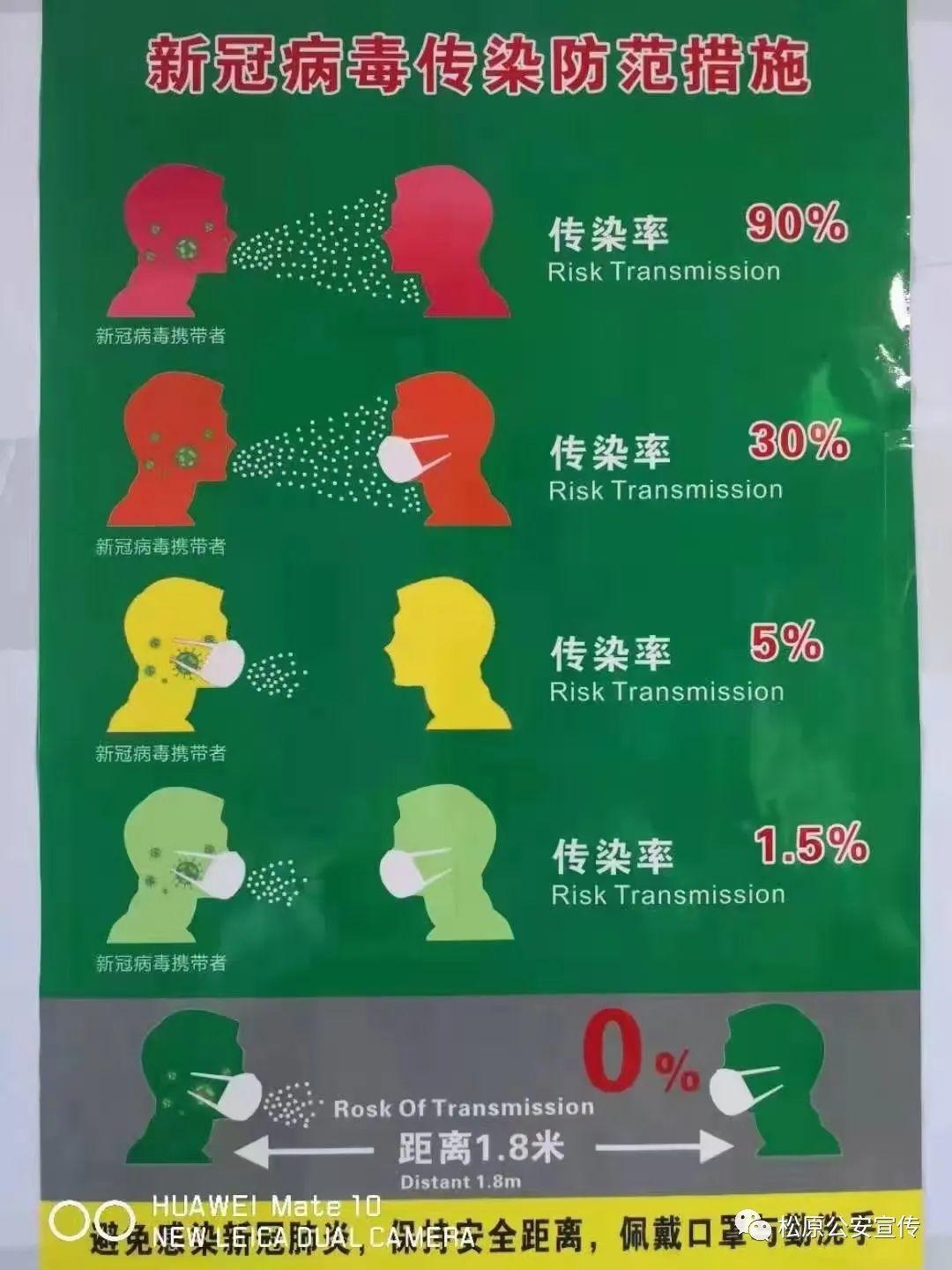

社会行为与抗疫疲劳:随着时间推移,公众对防疫措施的遵从度下降,聚会、旅行和放松防护可能导致疫情反复,心理上的“抗疫疲劳”成为持久战中的隐形敌人。

-

信息误导与疫苗犹豫:虚假信息和阴谋论蔓延,导致部分人群拒绝接种疫苗,这不仅危及个人健康,还阻碍群体免疫的形成。

这些挑战表明,新冠病毒的结束不是一个单纯的时间问题,而是需要全球协同努力的系统工程。

从危机到常态化管理

尽管前路坎坷,但人类已积累了大量经验和工具应对疫情,未来可能呈现以下趋势:

-

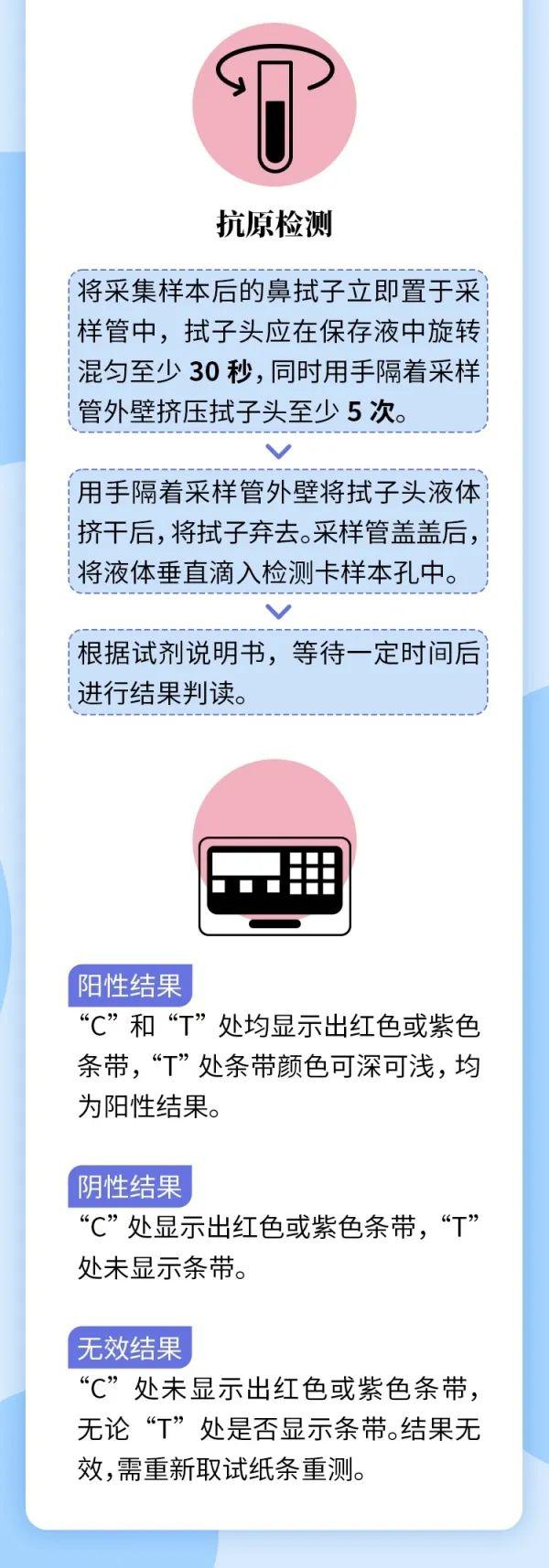

科技赋能抗疫:mRNA疫苗等新技术为快速应对变异毒株提供了可能,人工智能和大数据将提升疫情预测和防控精度,口服药物(如默克的Molnupiravir)的推出,可能降低重症率和医疗压力。

-

常态化管理:各国可能将新冠病毒视为一种常规呼吸道疾病,通过年度疫苗接种、加强监测和分级诊疗来控制其影响,社会活动将逐步恢复,但口罩、卫生习惯等可能长期保留。

-

全球卫生治理改革:疫情暴露了全球卫生体系的缺陷,国际组织如WHO可能获得更多授权和资源,推动疫苗专利豁免、信息共享和应急机制建设。

-

人类与病毒的共存:历史表明,人类曾与多种病毒(如流感、HIV)共存,新冠病毒也可能如此——它不会彻底消失,但我们会学会与之共处,通过科学和社会适应减少其危害。

新冠病毒的结束没有确切时间表,但科学进步和全球合作将决定这一进程的快慢,我们可能很快看到大流行阶段的落幕,但病毒的影响将长期存在,更重要的是,疫情教会了我们敬畏自然、加强准备和团结互助,无论病毒何时结束,人类都应在挑战中成长,构建更具韧性的健康未来。

原创声明:本文基于最新科学数据和独家分析创作,为百度平台原创内容,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏