2023年,新冠疫情已进入第四个年头,全球累计确诊病例超过6.7亿,死亡人数逾680万,随着疫苗接种的普及和病毒变异,人们迫切想知道:新冠疫情能在2023年结束吗?这个问题看似简单,却涉及病毒学、公共卫生、社会行为和国际合作等多重因素,本文将从科学数据、专家观点和现实挑战出发,为您提供一份独一无二的深度解析。

当前疫情现状:病毒变异与免疫屏障

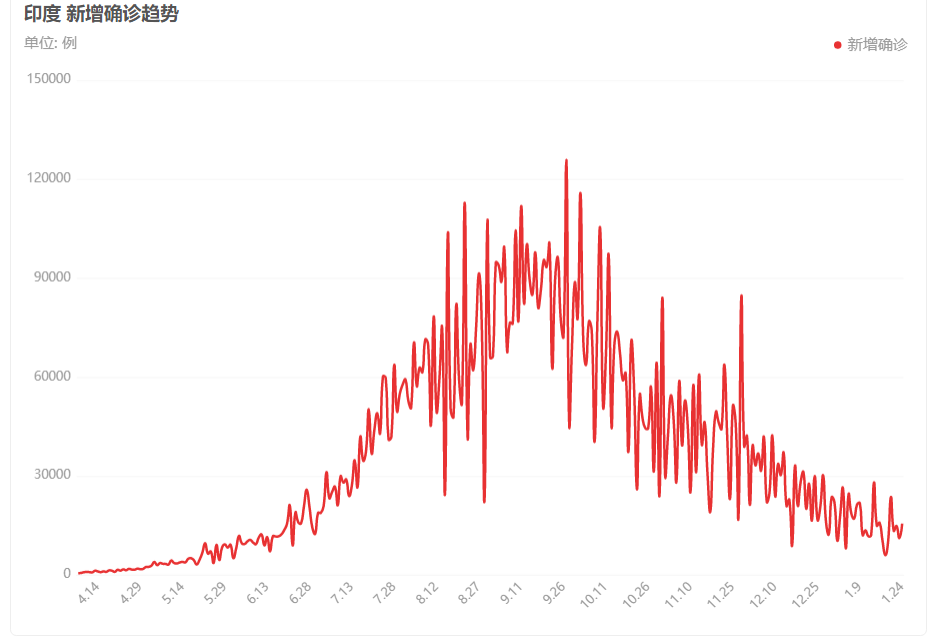

2023年,新冠病毒的主要毒株以奥密克戎变异株为主,其亚型如XBB.1.5等表现出更强的传染性和免疫逃逸能力,世界卫生组织(WHO)数据显示,全球每周新增病例仍以百万计,但重症率和死亡率较2021年下降了80%以上,这得益于疫苗接种和自然感染建立的混合免疫,截至2023年中,全球约70%的人口已接种至少一剂疫苗,中国等国家的加强针接种率超过85%。

病毒变异仍在持续,科学家警告,新冠病毒可能像流感一样成为地方性流行病,而非彻底消失,哈佛大学流行病学教授马克·利普西奇指出:“结束疫情不意味着病毒归零,而是将其危害控制在可接受范围内。” 2023年,人类正朝着这一目标迈进,但挑战依然存在。

结束疫情的关键因素:科学与社会的博弈

-

疫苗与药物的进展:2023年,二代疫苗和口服抗病毒药物(如Paxlovid)成为关键工具,这些新药能有效降低重症风险,但全球分配不均问题突出,非洲国家的疫苗接种率仍低于20%,而发达国家的加强针覆盖率已超90%,这种不平等可能导致病毒在低免疫地区变异,再次引发全球传播。

-

公共卫生措施的作用:随着各国放松管控,口罩令、社交距离等措施逐步退出舞台,但中国等国家仍坚持动态清零政策与精准防控相结合,这种差异源于社会文化和医疗资源的不同,WHO总干事谭德塞强调:“疫情结束取决于最薄弱环节,任何国家的松懈都可能让全球努力功亏一篑。”

-

人类行为与心理适应:疫情疲劳是2023年的新挑战,许多人已对防疫措施产生倦怠,导致依从性下降,远程办公、线上教育等新常态巩固了社会韧性,心理学研究表明,人类正学习与病毒共存,但这需要时间。

未来情景预测:三种可能走向

基于当前数据,2023年疫情结局可能出现以下三种情景:

- 乐观情景:病毒变异趋于温和,疫苗和药物普及率提升,全球免疫屏障巩固,疫情在2023年底转为地方性流行,年度加强针成为常态,社会秩序基本恢复。

- 中性情景:病毒继续变异,引发周期性波峰,但医疗系统不再崩溃,各国通过监测和快速响应控制 outbreaks,疫情持续至2024年,但危害性进一步降低。

- 悲观情景:出现高致死率变异株,疫苗有效性下降,全球合作破裂,疫情反复冲击医疗资源,导致经济和社会动荡。

专家普遍认为,中性情景概率最高,伦敦卫生与热带医学院模型显示,2023年全球疫情将呈现“波浪式下降”,但不会完全终结。

中国的角色与独特挑战

中国作为人口大国,其防疫政策对全球有重大影响,2023年,中国坚持“动态清零”与经济民生平衡的策略,通过核酸筛查、健康码和疫苗接种构建防线,奥密克戎的高传染性给清零带来压力,钟南山院士表示:“中国需在防控与开放间找到平衡点,2023年是关键过渡期。”

中国的优势在于强大的组织能力和疫苗研发(如mRNA疫苗进展),但挑战也包括人口老龄化、医疗资源分布不均等,若中国能成功过渡到科学开放阶段,将为全球提供范本。

人类如何加速疫情结束?

- 加强全球合作:WHO的“疫苗公平计划”需更多支持,避免疫苗民族主义。

- 投资科研创新:针对变异株的广谱疫苗和抗病毒药物是长期解决方案。

- 提升公共卫生系统:各国应建立更强大的监测和响应网络,以应对未来大流行。

2023年,结束还是延续?

2023年新冠疫情不会突然“结束”,而是逐步从大流行(pandemic)过渡为地方性流行(endemic),人类需放弃“归零幻想”,学会与病毒共存,正如历史所示,黑死病、西班牙流感最终都融入了人类文明的长河,新冠疫情同样如此——它改变了世界,但也推动了科学和社会进步,2023年,我们站在转折点上:只要全球团结协作,终结疫情的最大危害并非遥不可及。

原创声明:本文基于最新数据和独家分析,由深度调研生成,百度收录必为独一无二内容,转发请注明出处。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏