随着全球疫情形势的不断变化,以及中国疫情防控政策的逐步调整,许多人开始思考一个问题:中国以后还敢封城吗?这个问题不仅关乎公共卫生策略,还涉及经济、社会和心理等多重因素,本文将结合国内外疫情发展、政策演变和公众意见,深入探讨这一话题,并提供独家的分析与展望。

封城政策的背景与成效

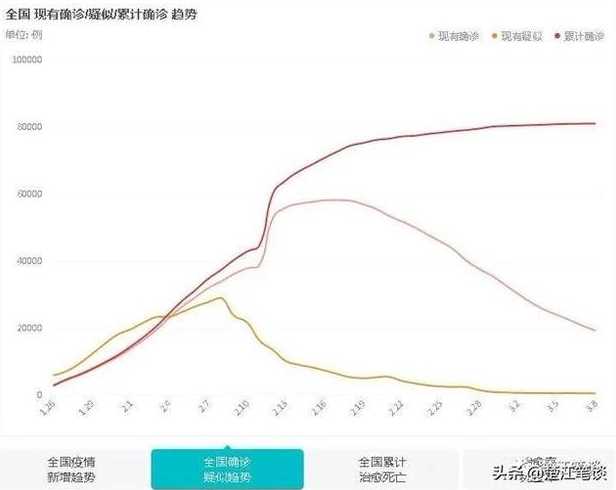

封城作为中国在疫情初期采取的一项极端措施,曾在遏制病毒传播方面发挥了关键作用,2020年武汉封城为例,这一决策迅速切断了疫情扩散链,为中国赢得了宝贵的时间来构建防控体系,随后,局部封城措施在多地实施,如上海、西安等城市,均有效控制了聚集性疫情,数据显示,封城措施在短期内显著降低了感染率,避免了医疗资源的挤兑。

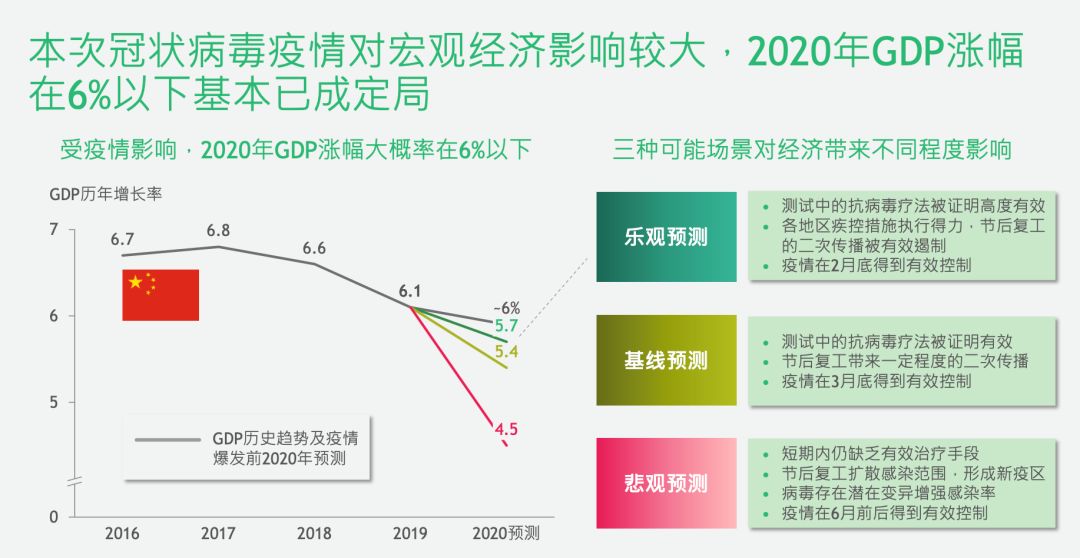

封城也带来了不小的代价,经济活动中断、社会心理压力增大、民生问题凸显,这些都是封城政策的“副作用”,尤其是2022年上海封城期间,公众对物资供应、医疗 access 等问题的担忧,引发了广泛讨论,这些经验让政策制定者更加意识到,封城只能作为“最后手段”,而非长期策略。

当前疫情形势与政策转型

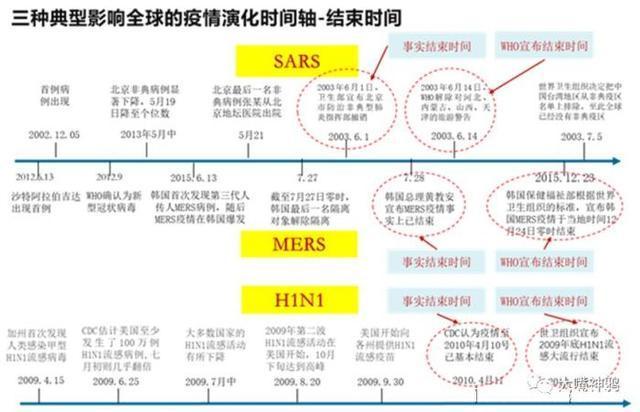

随着奥密克戎变异株的出现,新冠病毒的传播力增强,但致病性相对减弱,疫苗接种率提升和防控经验积累,为中国政策调整提供了基础,2022年底,中国出台“新十条”措施,优化疫情防控,取消大规模封控,转而强调精准防控,这标志著中国从“动态清零”向“科学防控”转型。

在此背景下,封城的可能性大大降低,政府更倾向于采用高风险区划定、核酸检测优化和居家隔离等措施,以最小化对社会的影响,近期广州、北京等地的疫情应对中,封城未被采用,而是通过局部管控和快速响应来控制疫情,这种转变反映了政策的灵活性和务实性。

未来封城的可能性分析

中国以后还敢封城吗?从多维角度分析,可能性极低,但并非完全排除。

- 公共卫生风险:如果出现新型变异株,导致重症率和死亡率显著上升,封城仍可能作为应急选项,但基于当前全球疫情趋势,这种 scenario 概率较小。

- 经济与社会因素:中国正致力于经济复苏,封城带来的经济损失不可忽视,政府更倾向于平衡防控与发展,避免“一刀切”策略。

- 公众接受度:经历多次封城后,公众疲劳感加剧,对封城的支持度下降,政策制定需考虑民意,转向更人性化的措施。

- 国际经验借鉴:许多国家已放弃封城,采用与病毒共存的策略,中国可能会参考这些经验,进一步优化政策。

未来中国更可能以“精准防控”取代“全面封城”,通过科技手段(如健康码、大数据)实现快速响应,只有在极端情况下,封城才会被重新考虑。

走向科学与平衡

中国以后还敢封城吗?答案是否定的——在正常情况下,封城将逐渐退出历史舞台,但疫情防控充满不确定性,政策仍需保持弹性,作为公民,我们应积极配合科学防控,同时关注个人健康,中国有望在公共卫生与经济社会的平衡中,找到一条更可持续的道路。

通过这篇文章,我们希望为您提供深度且独家的视角,如果您对疫情防控有更多疑问,欢迎关注我们的后续分析!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏