2023年已过半,全球疫情形势依然复杂多变,从奥密克戎变异株的持续传播到各国防疫政策的调整,人们不禁要问:2023年全球疫情真的能结束吗?这个问题牵动着亿万人的心,也关系到全球经济、社会和健康的未来,本文将基于科学数据、专家观点和现实情况,深入探讨疫情结束的可能性、挑战以及人类该如何应对。

疫情现状:变异株与免疫屏障的博弈

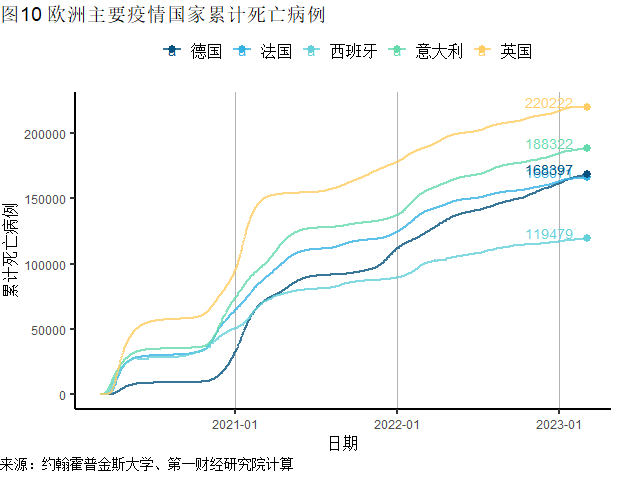

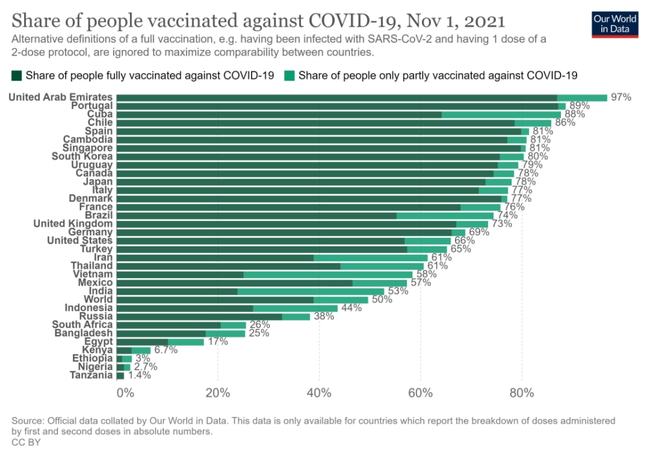

截至2023年,新冠病毒已演变为多个变异株,其中奥密克戎及其亚型仍是主导,世界卫生组织(WHO)数据显示,全球累计确诊病例超6.7亿,死亡病例约690万,但实际数字可能更高,疫苗接种方面,全球已接种超130亿剂疫苗,覆盖率超60%,但分布不均:高收入国家接种率超80%,而低收入国家仅约20%,这种不平衡为病毒变异提供了温床,例如新出现的XBB和BQ.1等变异株显示出更强的免疫逃逸能力。

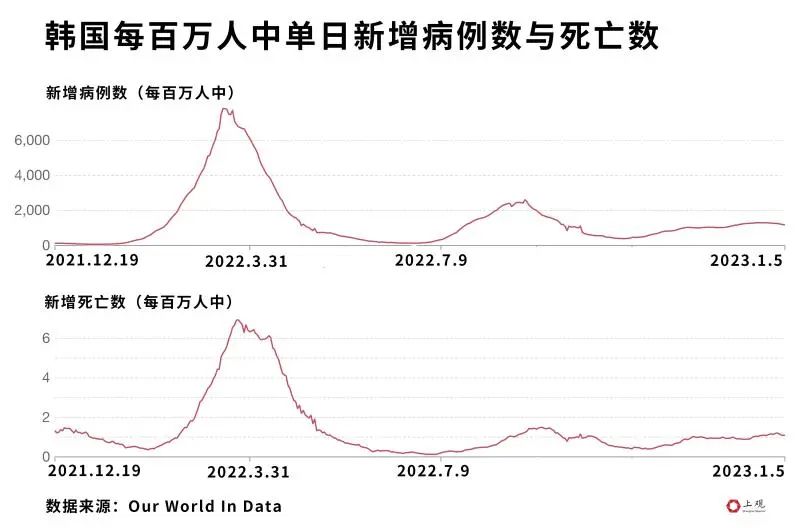

科学家指出,病毒变异是自然规律,但人类通过疫苗和自然感染建立的免疫屏障正在发挥作用,研究表明,混合免疫(疫苗+感染)可提供较强保护,但免疫力会随时间衰减,这意味着,疫情可能从“大流行”转为“地方性流行”,即病毒持续存在但危害可控,类似于流感,2023年,多个国家已放松防疫措施,如取消旅行限制和口罩令,但这并不意味着疫情结束,而是策略转向重点保护高危人群。

疫情结束的定义:科学与社会视角

“疫情结束”并非一个绝对概念,从科学角度看,它意味着病毒传播被有效控制,不再对医疗系统构成重大威胁,WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但这仅是行政意义上的调整,并非疫情终结,从社会视角看,结束可能意味着人们恢复常态生活,但心理和经济疤痕仍需时间愈合。

2023年,全球疫情结束面临三大挑战:

- 变异株不确定性:病毒进化方向难以预测,新变异株可能引发浪潮,2023年初的XBB.1.5变异株导致美国病例激增,凸显了监测和研发的重要性。

- 疫苗公平性:非洲和南亚部分地区疫苗覆盖率低,增加了全球风险,WHO批评高收入国家“疫苗民族主义”,呼吁加强全球合作。

- 长期新冠(Long COVID):约10-20%的感染者出现后遗症,如疲劳和认知障碍,这将成为持续的健康负担。

2023年能否结束?专家观点与数据支撑

多数专家认为,2023年全球疫情不会突然结束,而是逐步过渡到新常态,伦敦卫生与热带医学院模型显示,2023年全球可能出现间歇性爆发,但死亡率将因免疫积累而下降,中国工程院院士钟南山表示,疫情控制取决于变异株毒力和公共卫生响应,2023年年底或看到更稳定局面,哈佛大学流行病学家Eric Feigl-Ding警告,放松警惕可能导致秋冬浪潮。

数据支撑这一观点:2023年上半年,全球病例数同比下降30%,但死亡人数仍较高(月均约1万例),东亚国家如中国和日本,因严格防控和疫苗接种,死亡率较低;而欧美国家则因政策松动面临波动,这意味着,疫情结束与否因地区而异,全球统一时间表不现实。

人类应对之策:科技与合作是关键

要加速疫情结束,人类需多管齐下:

- 加强全球监测:利用AI和基因测序追踪变异株,提前预警,WHO的“疫情协定”提议建立全球卫生网络,但需各国政治支持。

- 推广新一代疫苗:针对变异株的mRNA和鼻喷疫苗正在研发,可提供更持久免疫,辉瑞和莫德纳预计2023年推出更新疫苗。

- 关注心理健康:疫情导致抑郁和焦虑症飙升,需整合心理服务到医疗系统。

- 促进公平发展:G20和WHO应推动疫苗专利豁免,帮助低收入国家提高产能。

结束是过程,而非终点

2023年全球疫情不会突然消失,但人类已拥有更多工具和经验,结束疫情不是一个时间点,而是一个过程,需要科学、政策和社会的协同努力,正如WHO总干事谭德塞所说:“我们学会了与病毒共存,但必须保持警惕。”疫情可能转化为季节性威胁,而人类应借此反思全球卫生体系的漏洞,构建更具韧性的世界,2023年是否“结束”疫情,取决于我们今天的行动——接种疫苗、保持科学态度、强化合作,才是通往终结的真正路径。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏