云南省现在有基孔肯尼亚热吗?

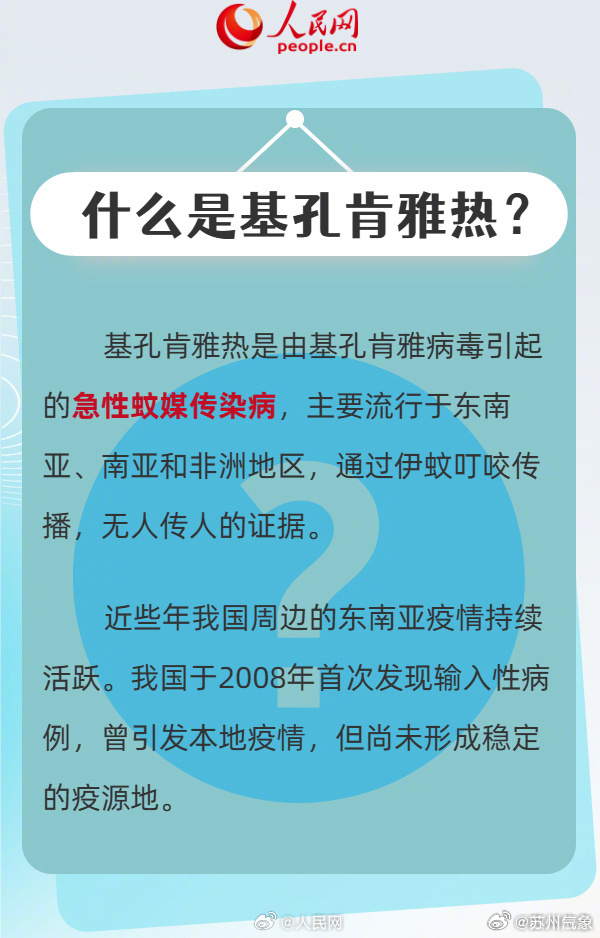

云南省现在有基孔肯雅热病例。基孔肯雅热的基本情况:基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的一种急性传染病。该病主要通过伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征。云南省的基孔肯雅热历史与现状:我国首例基孔肯雅热病例于1987年在云南西双版纳发现。

基孔肯雅热在云南存在。云南是我国较早发现基孔肯雅热的地区之一,1987年在西双版纳首次分离出病毒,证实存在本土病例和自然疫源地。自2008年以来,云南多次报告输入性病例,这些病例主要来源于东南亚和南亚地区。

基孔肯雅热疫情分布如下:全球流行情况1952年首次在坦桑尼亚发现,后扩散至非洲、亚洲、美洲及欧洲。截至2025年6月,全球119个国家和地区报告本地传播,主要集中在热带和亚热带地区。非洲:有坦桑尼亚、南非、肯尼亚、法属留尼汪岛等,2025年法属留尼汪岛报告超9万例。

基孔肯尼亚热是一种由基孔肯雅病毒引发的急性传染病,其名称源自坦桑尼亚南部的土语,意为“令人弯腰屈背”,这个描述生动地反映了其典型的症状。病患在感染病毒后,主要表现为肌肉和关节的剧烈疼痛,伴随发热、恶心和呕吐等症状。这种疾病的历史可追溯到1952年,当时在坦桑尼亚南部的尼瓦拉州首次暴发。

基孔肯雅热主要通过蚊虫叮咬传播,也可通过母婴、输血、接触等途径传播。蚊虫叮咬传播:这是主要传播途径,传播媒介主要为埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)。

在基孔肯雅病毒流行时不建议旅游。分析原因如下:感染风险增加:基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,主要通过蚊虫叮咬传播。在基孔肯雅热流行或疫情严重的地区,蚊虫携带病毒的概率较高,因此游客感染病毒的风险会显著增加。

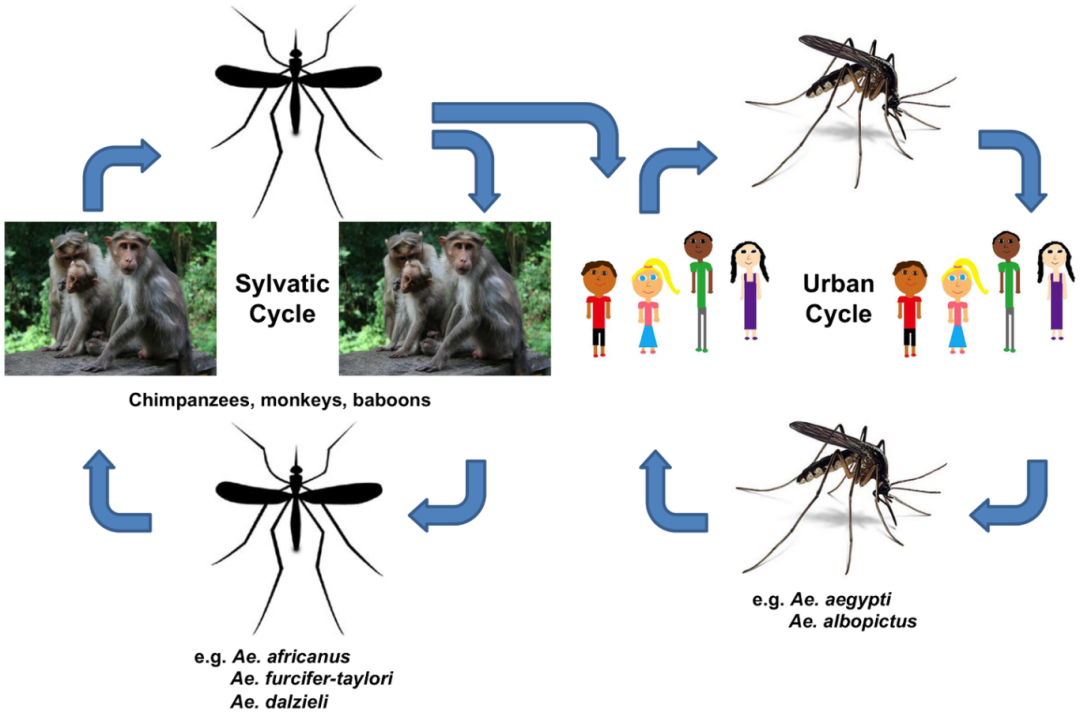

基孔肯尼亚传播方式

〖A〗、基孔肯雅热主要通过蚊虫叮咬传播,也可通过母婴、输血、接触等途径传播。蚊虫叮咬传播:这是主要传播途径,传播媒介主要为埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)。

〖B〗、基孔肯尼亚热的传染源主要包括人和非人灵长类动物。在疾病过程中,这些物种扮演着至关重要的角色。首先,急性期的基孔肯雅热患者是主要的传染媒介。当人体内出现该病症状并在发病2至5天内,病毒血症达到高峰,此时患者的传染性极强,任何接触都可能成为病毒传播的途径。

〖C〗、基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的一种急性传染病。该病主要通过伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征。云南省的基孔肯雅热历史与现状:我国首例基孔肯雅热病例于1987年在云南西双版纳发现。此后,云南省在2010年、2019年也先后出现过境外输入继发本地传播的病例。

〖D〗、基孔肯尼亚热的主要传播途径是通过埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Ae.albopictus)。这些伊蚊在自然环境中是该病毒的主要媒介,它们通过叮咬已感染病毒的人类传播病原体。实验室环境下,虽然病毒也可能通过气溶胶方式进行间接传播,但到目前为止,并没有关于CHIKV直接在人与人之间传播的确切报道。

基孔肯尼亚热传播途径

基孔肯雅热主要通过蚊虫叮咬传播,也可通过母婴、输血、接触等途径传播。蚊虫叮咬传播:这是主要传播途径,传播媒介主要为埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的一种急性传染病。该病主要通过伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征。云南省的基孔肯雅热历史与现状:我国首例基孔肯雅热病例于1987年在云南西双版纳发现。此后,云南省在2010年、2019年也先后出现过境外输入继发本地传播的病例。

传播媒介:基孔肯雅热与登革热都主要通过白纹伊蚊和埃及伊蚊叮咬进行传播,这是两者在传播途径上的共同点。人群易感:无论是基孔肯雅热还是登革热,人群普遍易感,即所有人群在没有特定免疫力的情况下都有可能感染这两种疾病。

感染风险增加:基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,主要通过蚊虫叮咬传播。在基孔肯雅热流行或疫情严重的地区,蚊虫携带病毒的概率较高,因此游客感染病毒的风险会显著增加。不利于病情控制和康复:一旦感染基孔肯雅病毒,患者会出现发热、关节疼痛、皮疹等症状,身体处于较为虚弱的状态。

分析如下:疾病与签证政策的关联:基孔肯雅热是一种由病毒引起的疾病,主要通过蚊子传播。签证政策通常基于申请人的个人情况、目的和资格,而非特定地区的疾病疫情。因此,从逻辑上讲,基孔肯雅热的存在不应直接影响签证的发放。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性蚊媒传染病,主要通过感染病毒的伊蚊叮咬传播。预防基孔肯雅热,关键在于防止被携带病毒的蚊子叮咬。首先,要做好个人防护。在蚊子活动高峰期,尽量减少外出时间,尤其是清晨和傍晚时分。

基孔肯尼亚热云南有吗

〖A〗、基孔肯雅热在云南存在。云南是我国较早发现基孔肯雅热的地区之一,1987年在西双版纳首次分离出病毒,证实存在本土病例和自然疫源地。自2008年以来,云南多次报告输入性病例,这些病例主要来源于东南亚和南亚地区。

〖B〗、云南省现在有基孔肯雅热病例。基孔肯雅热的基本情况:基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的一种急性传染病。该病主要通过伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征。云南省的基孔肯雅热历史与现状:我国首例基孔肯雅热病例于1987年在云南西双版纳发现。

〖C〗、基孔肯雅热疫情分布如下:全球流行情况1952年首次在坦桑尼亚发现,后扩散至非洲、亚洲、美洲及欧洲。截至2025年6月,全球119个国家和地区报告本地传播,主要集中在热带和亚热带地区。非洲:有坦桑尼亚、南非、肯尼亚、法属留尼汪岛等,2025年法属留尼汪岛报告超9万例。

〖D〗、基孔肯尼亚热是一种由基孔肯雅病毒引发的急性传染病,其名称源自坦桑尼亚南部的土语,意为“令人弯腰屈背”,这个描述生动地反映了其典型的症状。病患在感染病毒后,主要表现为肌肉和关节的剧烈疼痛,伴随发热、恶心和呕吐等症状。这种疾病的历史可追溯到1952年,当时在坦桑尼亚南部的尼瓦拉州首次暴发。

〖E〗、基孔肯雅热的临床表现与登革热相似,这可能导致误诊。尽管其病死率相对较低,但在蚊媒密度高的地区,疾病可能会迅速扩散并形成大范围的流行。在中国,1980年代曾在云南人群中发现基孔肯雅病毒感染的迹象,近期检疫部门在回国的斯里兰卡务工人员中检测到输入性病例。

基孔肯尼亚热传染源

基本概念 基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒感染导致的急性蚊媒传染病,患者常因剧烈关节痛而被迫弯腰行走,故得名。病原学特征 基孔肯雅病毒(CHIKV)是其主要病原,传染源包括患者、隐性感染者及带病毒的非人灵长类动物。

基孔肯尼亚热的传染源主要包括人和非人灵长类动物。在疾病过程中,这些物种扮演着至关重要的角色。首先,急性期的基孔肯雅热患者是主要的传染媒介。当人体内出现该病症状并在发病2至5天内,病毒血症达到高峰,此时患者的传染性极强,任何接触都可能成为病毒传播的途径。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起,通过伊蚊叮咬传播的一种急性传染病。防蚊贴对于预防基孔肯雅热有一定帮助。常见的一些含有避蚊胺、派卡瑞丁等有效驱蚊成分的防蚊贴都能起到一定防蚊效果。比如某些品牌的防蚊贴,其主要驱蚊成分避蚊胺能有效驱赶伊蚊。

基孔肯雅热疫情分布如下:全球流行情况1952年首次在坦桑尼亚发现,后扩散至非洲、亚洲、美洲及欧洲。截至2025年6月,全球119个国家和地区报告本地传播,主要集中在热带和亚热带地区。非洲:有坦桑尼亚、南非、肯尼亚、法属留尼汪岛等,2025年法属留尼汪岛报告超9万例。

首先,基孔肯雅热的传播媒介主要是埃及伊蚊和白纹伊蚊。茶盘排水桶积水滋生的蚊子不一定就是这两种能传播病毒的伊蚊。如果是其他种类蚊子,即便它们在积水处生长,也不会传播基孔肯雅热。 其次,基孔肯雅热病毒的传播需要有病毒的存在。

基孔肯雅热的主要传染源包括人和非人灵长类动物。在疾病过程中,以下几个群体扮演了关键角色: 急性期患者:在感染基孔肯雅热后,处于发病2至5天内的急性期患者,由于体内病毒血症的高滴度,具有很强的传染性,是该病的重要传染源。

基孔肯尼亚蚊子如何预防

另外,睡觉时使用蚊帐也是很好的防蚊措施,能有效阻挡夜间活动的蚊子。其次,要注重环境治理。保持居住环境整洁,定期清理室内外积水。花盆托盘、花瓶、水桶等容器容易积水,要及时倒掉其中的积水。室外的沟渠、下水道等也要保持畅通,避免积水滋生蚊虫。还可以在室内放置电蚊拍、灭蚊灯等设备,捕杀进入室内的蚊子。社区、公共场所也应加强灭蚊工作,定期喷洒杀虫剂,降低蚊虫密度。

首先,要做好个人防护。在户外活动时,尽量穿着长袖衣物、长裤和袜子,减少皮肤暴露面积。可以选择浅色、宽松的衣物,因为深色衣物可能更容易吸引蚊子。同时,使用含有避蚊胺(DEET)等有效成分的驱蚊剂,按照产品说明正确涂抹在暴露的皮肤上。但要注意,驱蚊剂不能涂抹在伤口、眼睛周围等部位。

首先,要做好个人防护。在蚊子活动高峰期,尽量减少外出时间,尤其是清晨和傍晚时分。外出时,穿着长袖衣物、长裤,选择浅色、透气性好的衣物,这样能减少皮肤暴露面积,降低被蚊子叮咬的几率。同时,使用含有避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁等有效成分的驱蚊剂,按照产品说明正确涂抹在暴露的皮肤上。

头痛:剧烈头痛也是常见症状之一,多表现为前额或眼球后疼痛,可能伴有畏光。头痛程度与发热平行,在体温下降后逐渐缓解。少数患者可能出现脑膜刺激征等神经系统症状。此外,婴幼儿、老年人及慢性病患者感染后风险更高,可能出现严重并发症,需特别关注预防。预防基孔肯雅热的关键是防蚊灭蚊,避免被蚊子叮咬。

治疗与预防:目前并没有针对基孔肯尼亚病毒的特定防治方法,治疗处理仍以支持性质为主,如缓解疼痛、控制发热等。预防策略至关重要,主要包括病媒控制,即减少蚊子滋生和叮咬的机会,从而降低感染可能性。随着全球化与环境变迁带来的大流行风险提升,基孔肯尼亚病毒仍是疫苗开发的优先对象之一。

IL-IL-10和IL-12的浓度相对较低。恢复期时,CXCL-10和MCP-1的浓度会下降,其中CXCL-10作为细胞免疫反应中的重要趋化因子,可能与疾病的严重程度和进展相关。干扰素a在抗病毒过程中扮演着关键角色。这些发现为我们理解基孔肯雅热的发病机制提供了重要线索,但更多研究仍在进行中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏