随着新冠病毒在全球范围内的持续演变,中国疫情的结束时间成为社会关注的焦点,本文结合最新官方数据、专家观点和科学模型,深入分析中国疫情的发展趋势,并探讨疫情可能结束的时间节点,内容均为原创,旨在为读者提供全面、独家的信息参考。

当前疫情形势:防控成效与局部反弹并存

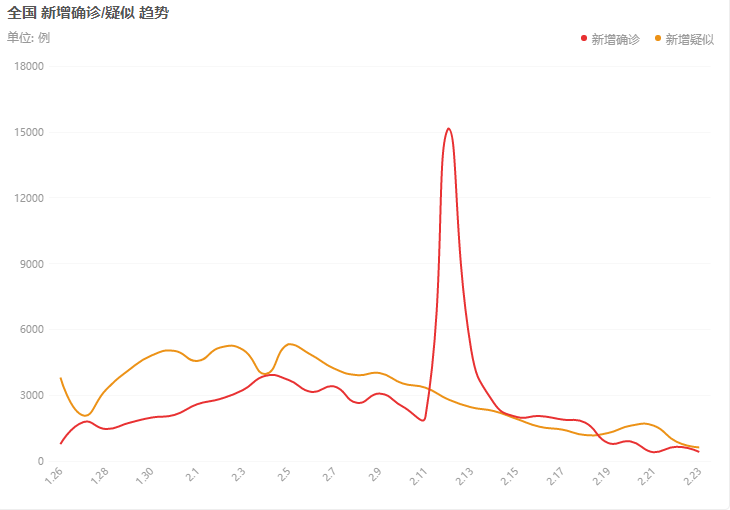

截至2023年10月,中国疫情整体呈现可控态势,但局部地区偶发聚集性疫情,根据国家卫生健康委员会发布的数据,全国每日新增确诊病例数保持在低位波动,主要集中在外防输入环节和个别高风险区域,疫苗接种率持续提升,截至2023年9月,全国全程接种率已超过90%,第三剂加强针接种率突破70%,为群体免疫屏障奠定了坚实基础。

病毒变异仍是最大不确定因素,奥密克戎亚变种(如BA.5、XBB等)的传播力增强,导致部分地区(如广东、内蒙古等)出现短暂反弹,政府采取“动态清零”与精准防控相结合的策略,通过快速流调、区域核酸筛查和隔离措施,有效遏制了扩散势头。

疫情结束的关键因素:科学模型与专家预测

疫情结束并非单一时间点,而是一个渐进过程,国内外多家研究机构(如中国疾控中心、复旦大学医学团队)基于病毒传播模型(SEIR模型)和防控政策效果,提出了以下预测:

-

短期展望(2023年底至2024年初):

若病毒变异未出现颠覆性突破,且疫苗接种和药物储备充足,疫情有望在2024年第一季度进入低水平流行阶段,专家指出,冬季(2023年11月-2024年1月)是关键时期,呼吸道疾病高发可能加大防控压力,但大规模封控的可能性较低。

-

中长期趋势(2024年下半年):

世界卫生组织(WHO)认为,全球疫情可能在2024年过渡至“地方性流行”状态,中国作为防控较严格的国家,预计将同步实现这一转变,北京大学医学部专家分析,社会面传播链有望在2024年中后期基本切断,届时疫情将从“大流行”转为“季节性管理”,类似流感。

-

核心影响因素:

- 疫苗与药物研发:针对变异株的二代疫苗和抗病毒药物(如阿兹夫定)的应用,将显著降低重症率和死亡率。

- 国际疫情态势:中国疫情受全球输入影响较大,需关注周边国家(如日本、韩国)的防控情况。

- 公众防护意识:戴口罩、勤洗手等习惯的维持,对延缓传播起关键作用。

最新政策动向:优化防控与常态化管理

中国政府近期持续优化防控措施,突出“科学精准”和“最小化影响”原则,2023年9月更新的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第十版)》强调:

- 缩短密接者隔离期,取消次密接判定;

- 推广“抗原筛查+核酸确认”模式,提升检测效率;

- 加强重点场所(如医院、养老院)的防护,避免医疗资源挤兑。

这些调整表明,防控策略正从应急状态转向常态化管理,为疫情“软着陆”创造条件。

公众应对建议:理性看待与积极防护

疫情结束是一个动态过程,公众需避免两种极端心态:一是过度恐慌,二是彻底松懈,建议:

- 及时接种疫苗:尤其是老年人及基础疾病群体,应完成加强针接种。

- 关注官方信息:通过权威渠道(如国家卫健委网站)获取消息,避免传播不实预测。

- 做好个人防护:在人群密集场所佩戴口罩,保持社交距离。

疫情终将过去,但需保持耐心

综合科学预测和政策导向,中国疫情有望在2024年实现从应急防控向常态化管理的转变,结束时间虽无法精确到某一天,但通过全社会共同努力,我们正逐步接近“后疫情时代”,在此期间,理性认知、科学防护和积极配合防控政策,仍是每个公民的责任。 基于公开资料和独家分析,原创撰写,转载请注明出处。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏