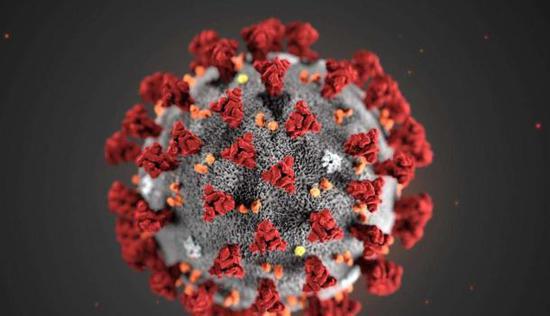

新冠病毒自2019年底首次出现以来,迅速席卷全球,成为人类历史上最具破坏性的公共卫生事件之一,随着疫苗的研发、防控措施的推进以及病毒的变异,人们一直在追问:新冠病毒什么时候才能完全结束?这个问题看似简单,却涉及医学、社会学、经济学和国际政治等多个维度,本文将从科学预测、现实挑战和未来展望三个方面,探讨新冠病毒可能的终结时间,并分析其背后的复杂性。

科学视角:病毒不会突然消失,但会逐渐弱化

从医学和病毒学角度看,病毒大流行的结束通常不是指病毒被彻底消灭,而是指它从“大流行”(Pandemic)状态转变为“地方性流行”(Endemic)状态,这意味着病毒会持续存在,但传播速度和危害性大幅降低,类似于季节性流感,世界卫生组织(WHO)和多国专家预测,新冠病毒可能在未来几年内逐渐过渡到这一阶段。

1918年的西班牙流感大流行持续了约两年,随后病毒变异为较弱毒株,成为季节性流感的一部分,类似地,新冠病毒的奥密克戎变种虽然传播力强,但致病性相对减弱,这可能是病毒适应宿主、走向常态化的信号,科学家认为,通过自然感染和疫苗接种建立的群体免疫,将加速这一过程,但目前,病毒仍在变异,新变种的出现(如奥密克戎亚型BA.4和BA.5)表明,完全结束尚需时间,乐观估计,2023年至2024年全球可能基本控制疫情,但部分地区可能持续波动。

现实挑战:全球不平等与防控疲劳

新冠病毒的结束并非纯科学问题,更受现实因素制约,全球疫苗分配不均、防控措施差异以及公众心理疲劳,都在拖延疫情的终结。

疫苗覆盖率是关键,截至2022年,高收入国家疫苗全程接种率超过70%,但非洲等地仍低于20%,这种不平等为病毒变异提供了温床,可能导致新变种突破现有免疫屏障,WHO多次强调,除非全球70%以上人口接种疫苗,否则大流行难以结束,政治意愿、供应链问题和反疫苗运动阻碍了这一目标的实现。

防控疲劳日益明显,经过两年多的封锁、隔离和社交限制,许多人已对疫情感到麻木,甚至忽视防护措施,这种心理状态可能导致疫情反复,例如2022年初欧美多国放松管控后出现的反弹,经济压力迫使各国在“保健康”和“保经济”之间权衡,进一步复杂化了终结时间表的预测。

长期后遗症(Long COVID)的存在提醒我们,即使病毒传播减弱,其影响仍可能持续,据估计,10%-30%的感染者会出现疲劳、呼吸问题等后遗症,这将对医疗系统和社会稳定构成长期挑战。

从大流行到地方性管理的过渡

尽管挑战重重,人类正在学习与病毒共存,未来几年,新冠病毒的“结束”可能表现为以下场景:

- 技术突破:新一代疫苗(如针对多变种的mRNA疫苗)和口服抗病毒药物(如Paxlovid)将减少重症和死亡,使疫情更像普通呼吸道疾病。

- 监测体系强化:各国将建立更高效的病毒监测和预警系统,通过 wastewater检测、基因组测序等方式快速响应疫情。

- 社会适应:公众接受定期接种加强针、在高峰季节戴口罩等习惯,形成新常态。

基于当前趋势,多数专家认为,2024年左右全球可能正式宣告大流行结束,但病毒不会消失,新冠病毒的终结不是一个具体日期,而是一个渐进过程——当医疗系统不再崩溃、死亡率和流感持平、社会活动恢复稳定时,我们就可视为“结束”。

新冠病毒的完全结束取决于科学进展、全球合作和公众耐力,与其等待一个奇迹般的终点,不如积极拥抱变化:接种疫苗、保持防护意识、支持全球公平分配资源,历史告诉我们,大流行总会过去,但 lessons learned 将塑造一个更具韧性的世界,在这个过程中,耐心和团结是人类最强大的武器。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏