基孔肯雅热疫情爆发,武威有风险吗?

〖A〗、武威当前基孔肯雅热本地感染风险较低,但需警惕输入性风险。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊传播,这两种蚊子主要分布在我国南方地区。根据武威疾控部门监测,武威市尚未发现这两种伊蚊分布,且本地病媒监测未检测到基孔肯雅病毒,所以本地传播风险较低。

〖B〗、在采取适当防护措施的情况下,可以去广东旅游,但需谨慎。目前广东佛山地区爆发了基孔肯雅热且已向周边蔓延,截至7月26日24时,今年全省累计报告4824例基孔肯雅热本地病例。不过,基孔肯雅病毒不会通过日常社交接触传播,且死亡率极低,绝大多数患者会在1 - 2周内自行康复。

〖C〗、基孔肯雅热防控地区根据传播风险由高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类地区。Ⅰ类地区:省份:包括浙江、福建、广东、广西、海南、云南。特点:媒介伊蚊活跃期较长,既往报告登革热本地病例较多,聚集性疫情发生风险相对较高。这些地区存在输入性疫情和本土蚊媒传染病发生的高风险。

〖D〗、基孔肯雅热疫情高风险地区包括全球和中国部分地区。全球高风险地区方面,南美洲的巴西截至2025年5月17日,累计确诊7万例,死亡75例;非洲的毛里求斯在3月15日 - 5月14日累计373例,留尼汪岛截至5月4日超7万例,死亡12例。

基孔肯亚病病理特征

〖A〗、基孔肯雅热是一种罕见的病毒性传染病,其临床特征独特。患者通常表现为突然起病,寒战、高热,体温可高达39℃,伴随着剧烈头痛、恶心、呕吐和食欲减退。初期发热通常在1至7天内消退,随后会在约3天后再次出现轻度发热,称为双峰热,持续3至5天恢复正常。

基孔肯雅热临床表现

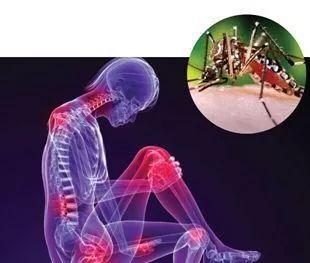

发热一般为高热,体温可达39℃甚至更高,可伴有畏寒或寒战。皮疹多为斑丘疹或丘疹,可伴有瘙痒,先出现在躯干,后蔓延至四肢。关节疼痛较为突出,多累及手、腕、膝、踝等小关节,疼痛剧烈,呈游走性,严重影响活动。部分患者还可能出现头痛、肌肉疼痛、恶心、呕吐、腹泻等症状。

临床表现 潜伏期1~12天,多为3~7天。典型症状为突发高热、关节痛、皮疹,重症预警指标包括持续关节僵硬等。预防和控制措施 个人防护:防蚊灭蚊,避免被伊蚊叮咬。基层防控:提升病例识别、处置及科普宣教能力,有效控制该病传播和流行。

其主要症状包括突发高热、关节剧痛及皮疹,常伴有头痛、恶心等症状。发热通常呈现双峰型,初次发热可能持续1-7天,间隔数天后可能再次发热。约80%的患者会在躯干或四肢出现皮疹,并伴有瘙痒感。关节疼痛可能严重到影响患者的日常活动,恢复时间从数周到数年不等。

基孔肯雅热病语源及病状

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒感染导致的急性蚊媒传染病,患者常因剧烈关节痛而被迫弯腰行走,故得名。病原学特征 基孔肯雅病毒(CHIKV)是其主要病原,传染源包括患者、隐性感染者及带病毒的非人灵长类动物。

基孔肯雅热病名称源于斯瓦西里语的“弯曲”,意指患者可能出现关节炎导致身体弯曲,其主要病状包括肌肉酸痛、发热、关节和脊椎疼痛等。名称语源:基孔肯雅热的名称来自斯瓦西里语中的“弯曲”,这是因为患者在疾病过程中可能会出现关节炎,导致身体弯曲的现象。

基孔肯雅病,其名称源于斯瓦西里语的弯曲,意指患者在疾病过程中可能出现关节炎,导致身体弯曲。最常见的症状是肌肉酸痛,特别是脚部,初期表现为剧烈疼痛,通常在一周后自行缓解,但病程中患者劳动能力会严重受限。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏