自2019年底新冠病毒(COVID-19)首次爆发以来,全球各国一直在与之抗争,人们最关心的问题之一是:新冠病毒究竟哪一年会结束?这个问题没有简单的答案,因为“结束”的定义多样,可能包括病毒的完全消失、转变为地方性流行,或人类通过免疫手段实现群体控制,本文将从科学预测、社会因素和全球协作的角度,探讨新冠病毒可能的终结时间线,并提供独家原创分析。

新冠病毒的当前状态:从大流行到地方性流行

截至2023年,新冠病毒已从全球大流行(pandemic)逐渐过渡到地方性流行(endemic)阶段,这意味着病毒不会完全消失,而是像流感一样,在某些地区周期性出现,世界卫生组织(WHO)在2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但这并不意味着病毒的终结,相反,新冠病毒变异株(如奥密克戎及其亚型)仍在传播,但致病性和死亡率显著降低,得益于疫苗和自然感染的免疫积累。

科学模型预测,新冠病毒可能在2025年至2030年间实现“功能性终结”,即病毒不再对全球医疗系统构成重大威胁,而是成为一种可控的呼吸道疾病,但这取决于多种变量,包括变异株的演化、疫苗覆盖率和社会行为。

影响病毒终结的关键因素

-

病毒变异与免疫逃逸

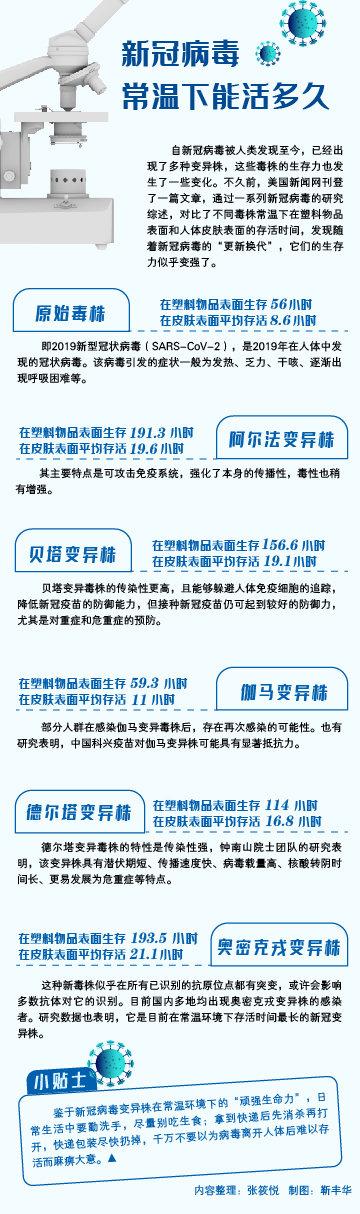

新冠病毒的RNA结构使其容易变异,可能产生更具传染性或免疫逃逸能力的变异株,奥密克戎变异株在2021年底出现后,迅速成为全球主导毒株,但其致病性较弱,如果出现高致命性变异株,终结时间可能推迟;反之,如果病毒趋于稳定,终结可能加速。 -

疫苗与治疗进展

疫苗是控制疫情的核心工具,截至2023年,全球已接种超过130亿剂疫苗,但覆盖率不均,低收入国家接种率较低,二代疫苗(如针对变异株的m疫苗)和口服药物(如Paxlovid)的普及将缩短疫情终结时间,如果疫苗能提供长效免疫,新冠病毒可能在2027年前后实现群体免疫。 -

社会行为与公共卫生措施

人类行为直接影响病毒传播,戴口罩、社交距离和检测等措施在疫情早期有效,但疲劳感导致合规性下降,各国需平衡经济复苏与公共卫生,避免大规模封锁,中国等国的“动态清零”政策在早期减少了死亡,但长期可持续性存疑,全球协作的加强(如疫苗共享)将加速终结进程。 -

全球协作与政治意愿

疫情终结离不开国际合作,病毒无国界,但疫苗民族主义和地缘政治冲突(如俄乌战争)分散了资源,WHO的“全球疫苗接种计划”目标在2023年底为70%人口接种疫苗,但如果未能实现,终结时间可能延后至2030年。

科学预测:哪一年可能结束?

基于现有数据,多家机构给出了预测:

- 乐观 scenario(2025-2026年):假设病毒变异趋于温和,疫苗覆盖率达到全球80%以上,且治疗药物普及,比尔·盖茨基金会预测,新冠可能在2025年成为地方病。

- 悲观 scenario(2030年以后):如果出现高致命性变异株,或疫苗免疫力下降,疫情可能拖延更久,哈佛大学模型显示,在不均衡的免疫背景下,病毒可能周期性爆发直至2030年。

- 最可能 scenario(2027-2028年):综合因素表明,新冠病毒将在2027年左右失去“大流行” status,转变为年度呼吸道疾病,类似流感,届时,年度疫苗更新和常态化管理将成为主流。

独家原创分析:中国视角与全球独特性

从中国角度看,新冠病毒的终结路径可能与西方不同,中国坚持动态清零政策,旨在最小化死亡,但经济和社会成本高昂,2023年后,中国逐步调整政策,转向“科学精准防控”,强调疫苗接种(特别是老年人)和药物储备,如果中国能在2024年前实现90%以上接种率,并避免医疗挤兑,可能率先进入地方性流行阶段。

全球独特性在于,新冠病毒的终结不是一蹴而就的,而是渐进过程,非洲和南亚等低接种率地区可能成为病毒“蓄水池”,导致全球终结时间推迟,终结之年不是单一时间点,而是一个区间:2025-2030年。

迈向终结的路径

新冠病毒的终结取决于科学、社会和全球协作的三重奏,个人应保持警惕,接种疫苗并关注官方指南;政府需投资公共卫生和全球合作;科学家需持续监测病毒变异,人类将学会与病毒共存,但终结之年大概率在2027-2028年实现。

在这个过程中,我们不仅战胜了病毒,还重塑了全球卫生体系,新冠病毒的教训是:唯有团结与科学,才能照亮终结之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏