在全球新冠疫情持续演变的背景下,许多人关心一个问题:中国规定的疫情结束时间是多少?中国政府从未明确设定一个具体的“疫情结束日期”,而是基于科学防控和动态清零策略,强调常态化管理,这篇文章将深入探讨这一话题,分析中国的防疫政策、科学依据以及未来展望,帮助读者全面理解背后的逻辑。

为什么没有明确的结束时间?

需要明确的是,新冠疫情作为一种全球性公共卫生事件,其发展具有高度不确定性,世界卫生组织(WHO)多次强调,疫情的终结取决于病毒变异、疫苗接种率、国际协作等多重因素,中国采取的是务实和科学的 approach,而非设定一个僵化的时间表,官方政策的核心是“人民至上、生命至上”,通过动态调整防控措施来最大限度保护公众健康,国家卫生健康委员会和相关专家团队定期评估疫情风险,并根据数据决策,而非盲目追求“结束”的标志。

从历史角度看,疫情结束通常不是由日期定义,而是由流行病学指标决定,世界卫生组织在2020年宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),但并未给出结束时间,中国 similarly 依据本土病例数、医疗资源负荷和病毒传播力等数据,来指导政策调整,这意味着,疫情的“结束”可能是一个渐进过程,而非某个具体日期。

中国的防疫策略与科学基础

中国的防疫策略以“动态清零”为核心,这不是追求零感染,而是快速发现、控制 outbreaks,防止大规模传播,这一策略基于多方面的科学考量:

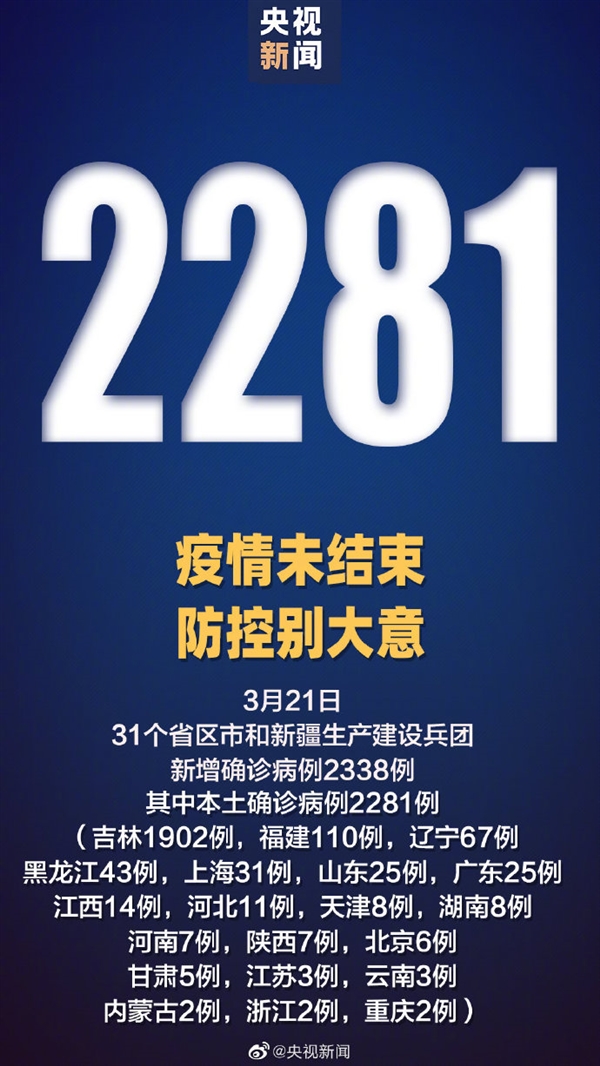

- 流行病学监测:中国建立了全面的监测系统,包括核酸检测、病毒基因测序和大数据追踪,这使得政府能实时监控疫情变化,及时调整措施,在2022年初,奥密克戎变异株流行时,中国加强了边境管控和局部封锁,但没有宣布“疫情结束”,因为病毒仍在全球蔓延。

- 疫苗接种与免疫屏障:截至2023年,中国已接种超过34亿剂疫苗,覆盖绝大多数人口,官方目标是构建免疫屏障,但这需要时间,专家指出,疫苗接种率越高,疫情可控性越强,但病毒变异可能突破 immunity,因此结束时间无法简单预测。

- 国际经验借鉴:中国参考了其他国家的教训,如欧美一些地区过早放松导致反弹,这强化了谨慎 approach:疫情结束需以全球控制为前提,而非单一国家决定。

常态化管理:未来的方向

虽然没有明确结束时间,但中国正推动疫情“常态化管理”,这意味着防疫将成为日常生活的一部分,类似于流感等呼吸道疾病的处理方式,2022年底,中国优化调整了防控措施,包括减少核酸检测频率、放宽旅行限制,并强调分级诊疗和家庭医生制度,这些变化表明,中国在向“与病毒共存”过渡,但前提是确保医疗系统不崩溃。

常态化管理的核心是平衡经济、社会生活和健康风险,政府鼓励远程工作、数字化服务,并加强公共卫生教育,这并非“结束”疫情,而是适应新常态,官方表态中,如国家卫健委的发言,常强调“科学精准防控”,而非设定截止日期。

公众关注与误解澄清

许多公众之所以询问“疫情结束时间”,是出于对恢复正常生活的渴望,但需澄清一些常见误解:

- 误区一:中国会像某些国家一样宣布“疫情结束”,中国政策更注重实效,可能通过阶段性评估来逐步放松措施,而非突然宣告结束。

- 误区二:结束时间取决于政治因素,虽然防疫政策会影响经济和社会,但决策主要基于科学数据,如感染率、死亡率和医疗容量。

- 误区三:疫苗能立即终结疫情,疫苗是关键工具,但需结合其他措施,如戴口罩和卫生习惯。

专家建议,公众应关注官方渠道(如卫生健康委员会网站)获取更新,而非寻求简单答案,疫情结束可能是一个过程,包括全球病例下降、病毒毒力减弱和医疗资源充足。

以科学和耐心面对未来

中国未规定疫情结束时间,这体现了科学防控的理性态度,疫情的终结将取决于全球努力、科技进步和公众合作,作为个人,我们应保持耐心,积极配合防疫措施,同时关注心理健康和社会支持,中国可能会逐步将新冠降级为“乙类传染病管理”,但这需要时间,通过持续的努力,我们终将迎来更安全的世界。

在这个过程中,理解政策的深层逻辑比追问一个具体日期更为重要,中国的 approach 旨在最大化保护生命,同时为复苏创造条件,让我们以科学为指南,共同面对这一全球挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏