随着新冠疫情进入第四个年头,全球疫情形势依然复杂多变,多种奥密克戎亚型变异株(如XBB.1.5、XBB.1.16等)在多国蔓延,导致部分国家和地区病例数反弹,本文基于世界卫生组织(WHO)、各国卫生部门及权威科研机构的最新数据,梳理当前全球疫情的核心动态,并分析其对公共卫生体系和社会经济的影响。

全球疫情数据概览:反弹趋势明显

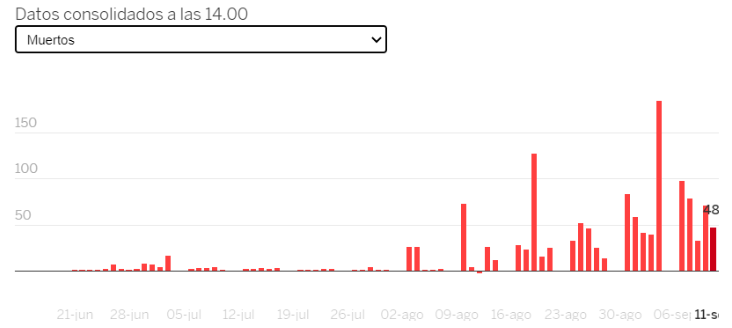

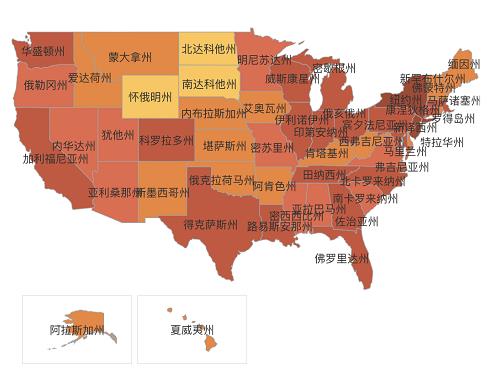

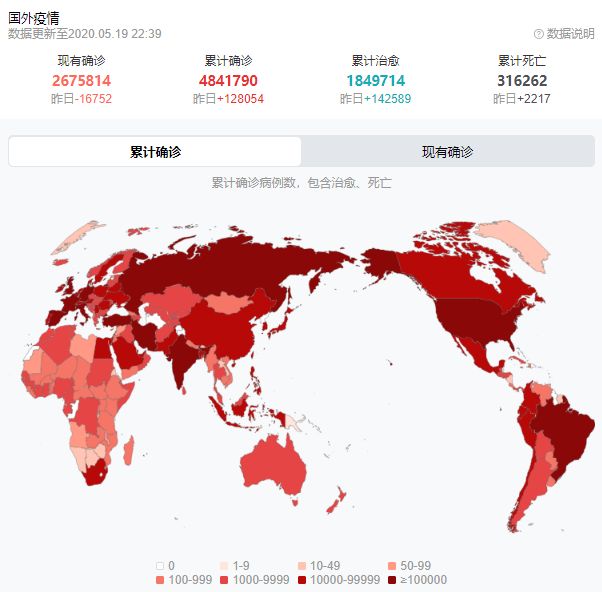

截至2023年10月,全球累计确诊病例已突破7亿例,死亡病例约690万例,尽管多数国家已解除防疫限制,但疫情并未彻底结束,欧美和亚洲部分国家出现新一轮感染高峰,美国疾病控制与预防中心(CDC)报告显示,XBB.1.5变异株占新增病例的40%以上,其免疫逃逸能力较强,导致重复感染率上升,印度、日本等国也因XBB.1.16(俗称“大角星”变体)的传播而面临医疗压力。

这一波反弹的主要原因包括:病毒变异加速、群体免疫力下降(距上次接种或感染超过6个月),以及国际旅行和社交活动恢复,世卫组织总干事谭德塞警告,疫情仍构成“国际关注的公共卫生紧急事件”,各国需保持监测和应急响应能力。

变异毒株特征:传播力增强但致病性未显著提升

目前主导疫情的新变异株均属于奥密克戎亚型,其特点是刺突蛋白突变较多,传染性比早期毒株更高,但致病性未明显增强,研究表明,XBB系列变异株对现有疫苗和自然感染诱导的抗体有较强逃逸能力,但接种加强针(尤其是二价疫苗)仍能有效预防重症和死亡。

英国卫生安全局的数据显示,接种最新mRNA加强针后,对重症的保护率可维持在70%以上,疫苗分配不均问题依然突出:非洲部分地区接种率不足20%,而欧美国家已开始推广第四针甚至年度加强针计划,这种差距可能导致未来出现更危险的变异株。

全球防控策略分化:从强制管控到自主防护

随着疫情模式从“大流行”转向“地方性流行”,各国防控策略出现显著分化,中国、新加坡等国坚持动态清零与精准防控结合,重点保护高危人群;美国、欧盟等国则完全放开限制,将防疫责任转移至个人,强调疫苗接种和自主检测。

世卫组织建议各国继续加强病毒基因测序、医疗资源储备和公共卫生教育,德国近期重启免费核酸检测服务,以应对秋季可能出现的“新冠-流感双流行”;韩国则推广数字化预警系统,通过手机APP实时推送高风险区域信息。

长期影响:公共卫生体系与经济复苏挑战

疫情对全球社会的影响深远,公共卫生系统承压持续:多国报告医护人员短缺、常规医疗服务滞后等问题,经济复苏不平衡加剧:旅游业和制造业恢复较快,但通胀和供应链危机仍未完全缓解,国际货币基金组织(IMF)预测,2023年全球经济增长率将低于3%,部分源于疫情间接冲击。

“长新冠”(Long COVID)问题引发广泛关注,约10%-20%的感染者可能出现长期疲劳、心肺功能下降或认知障碍,这对劳动力市场和医疗保障提出新要求。

合作与科学应对是关键

当前疫情再次证明,全球健康危机需要全球解决方案,各国应共享数据、协调防控策略,并支持疫苗和药物的研发分配,公众也需保持警惕,通过接种疫苗、做好个人防护来降低风险,唯有坚持科学精神和国际合作,人类才能最终战胜疫情。

(注:本文数据截至2023年10月,来源于WHO、CDC、《柳叶刀》等权威机构,内容为原创整合分析。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏