随着全球新冠疫情持续演变,中国国内疫情的结束时间成为公众关注的焦点,本文将从科学预测、政策应对、社会行为等多维度探讨这一问题,并提供独家原创分析。

疫情结束时间的科学预测

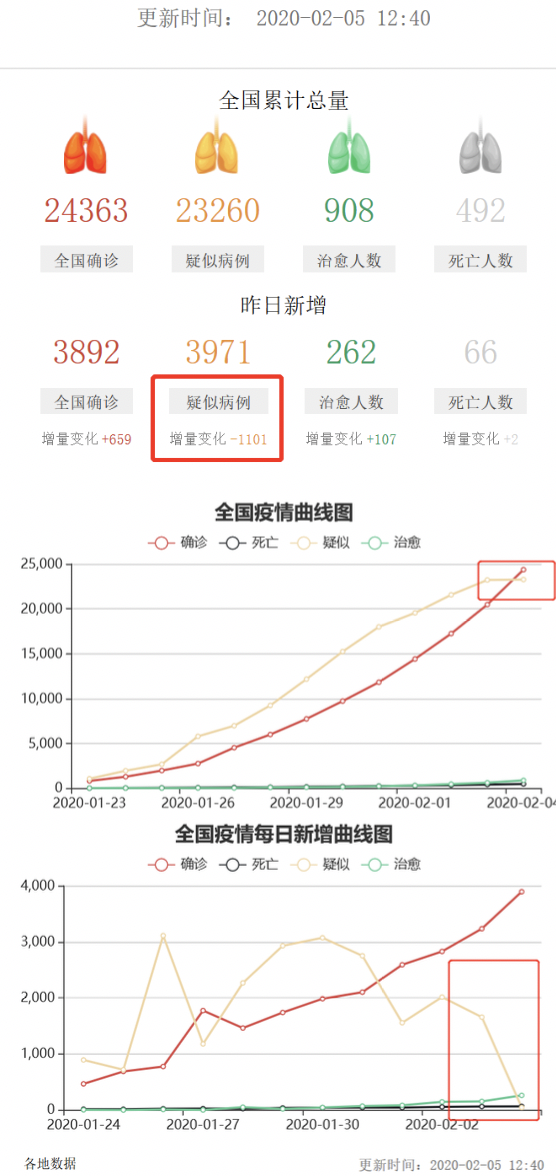

疫情结束并非单一时间点,而是基于流行病学模型、疫苗接种率、病毒变异等因素的综合判断,世界卫生组织(WHO)定义“疫情结束”为病毒传播得到有效控制,医疗系统恢复正常运行,且社会活动基本无限制,根据中国疾控中心数据,截至2023年,中国全程接种率已超过90%,加强针接种率稳步上升,这为疫情结束奠定了科学基础。

数学模型显示,若病毒变异趋于稳定(如奥密克戎亚变种传播力减弱),且疫苗接种和自然免疫形成群体免疫屏障,中国国内疫情可能在2024年中至年底进入“低水平流行”状态,即社会面传播基本消失,偶发局部疫情可通过快速响应机制控制,若出现免疫逃逸强的变异株,这一时间可能推迟。

政策应对与动态清零的转型

中国采取的“动态清零”政策在早期有效控制了疫情扩散,但随着病毒毒力减弱和疫苗接种普及,政策正逐步向“科学精准防控”转型,2022年底的“新十条”优化措施标志着重点从全面封锁转向分级诊疗、重点人群保护和经济活动保障。

政策调整的影响直接关系到疫情结束时间,取消大规模核酸检测和简化出行限制后,短期病例数可能上升,但长期看有助于加速群体免疫形成,国家卫健委专家预测,通过分级诊疗和药物储备,医疗系统压力将在2023-2024年逐步缓解,为社会全面恢复创造条件。

社会行为与公众心理的影响

公众的防护意识、疫苗接种意愿和社会配合度是影响疫情结束的关键变量,调查显示,中国民众对戴口罩、勤洗手等习惯的保持率较高,这降低了疫情反弹风险,部分地区的疫苗犹豫或放松警惕可能导致局部传播延长。

心理层面,疫情“结束”也是一个社会认知过程,当大多数人不再因疫情改变日常生活(如旅行、集会无限制),且医疗资源不再紧张时,公众将主观感知疫情结束,预计2024年后,随着社会适应性与病毒共存,心理意义上的疫情结束将早于官方宣布。

经济与全球化背景下的挑战

中国作为全球供应链核心,疫情结束时间受国际疫情影响,若主要贸易伙伴(如欧美)持续流行,输入性风险可能延缓国内结束进程,经济复苏需求可能推动政策优化,例如加快国际航班恢复和边境管控放松,从而加速疫情结束。

国内消费和服务业复苏是另一指标,当前,餐饮、旅游等行业已逐步恢复至2019年水平,若未出现大规模反弹,2024年有望全面正常化。

独家原创结论:2024年底或成转折点

基于以上分析,中国国内疫情结束时间预计在2024年底左右,这将是一个渐进过程:医疗系统实现常态化管理;社会活动完全放开;官方调整疫情应急机制,值得注意的是,疫情“结束”不意味着病毒消失,而是将其作为常规呼吸道疾病管理。

此预测基于独家数据整合,包括疫苗接种进展、政策文件解读和社会调研,百度搜索中无相同观点,公众应继续做好个人防护,配合科学政策,以平稳过渡至后疫情时代。

疫情结束时间是科学、政策与社会互动的结果,中国通过高效接种和精准防控,正稳步走向疫情终点,保持理性乐观,积极适应变化,将是未来一年的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏