2020年,新冠疫情席卷全球,封城(lockdown)作为一项极端但有效的防控措施,被中国、意大利、美国等多个国家采用,以遏制病毒传播,进入2021年,随着疫苗接种的推进、病毒变异株的出现以及全球疫情形势的变化,许多人都在问:2021年新冠还会实行封城吗?本文将从疫情现状、防控策略、科学依据和社会经济影响等多个角度,深入探讨这一问题,并提供原创分析和预测。

2021年全球与国内疫情现状回顾

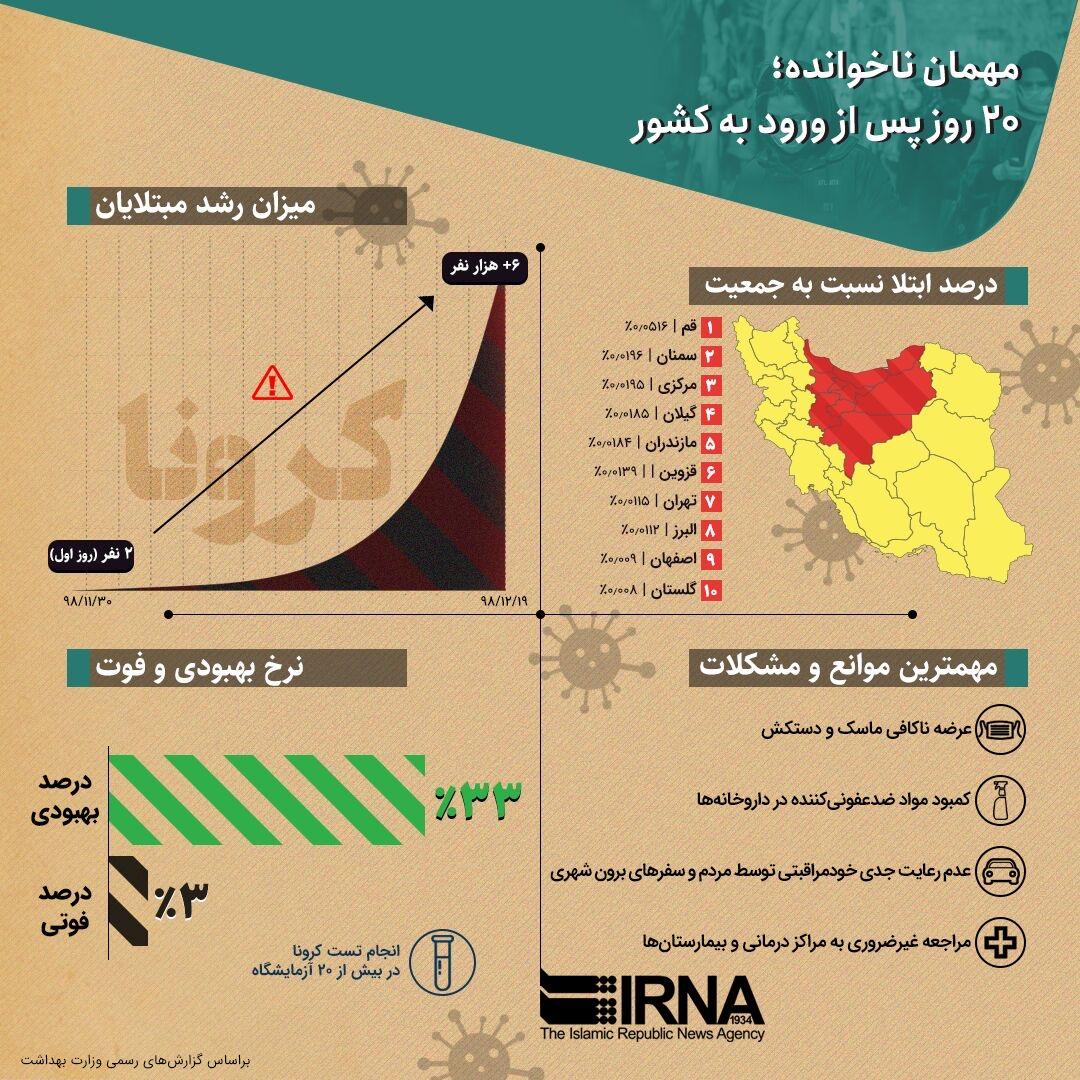

2021年,新冠疫情并未完全消失,而是呈现出波动性和区域性的特点,在全球范围内,Delta变异株等新毒株的传播导致部分国家疫情反弹,例如印度在2021年春季遭遇严重第二波疫情,迫使局部地区重新实施封锁,相比之下,中国通过“动态清零”政策,成功控制了多数散发疫情,但个别城市如广州、南京等地在2021年仍出现了小规模封城或区域封锁措施,数据显示,2021年全球累计新冠确诊病例超过2亿例,死亡病例约400万例,而中国全年新增本土病例主要集中在输入性关联疫情上,整体防控形势稳定但不容松懈。

封城作为防控手段的科学依据与历史效果

封城,即通过限制人员流动、关闭公共场所和暂停经济活动来阻断病毒传播链,其科学依据源于流行病学中的“隔离与 containment”理论,2020年武汉封城的成功案例表明,封城能迅速降低感染率,为医疗系统争取时间,2021年,研究显示,封城在应对高传染性变异株时仍有效,但需结合核酸检测、溯源追踪等其他措施,2021年5月广州针对Delta变异株的局部封城,在两周内将疫情控制住,避免了大规模扩散,封城也带来社会经济成本,如GDP损失、心理压力和不平等加剧,因此各国在2021年更倾向于精准化、小范围的封锁,而非全城封闭。

2021年封城的可能性与替代策略

在2021年,封城是否会实施取决于多个因素:疫情严重程度、疫苗接种覆盖率、医疗资源压力以及政府决策机制,疫苗接种成为关键变量,截至2021年底,全球疫苗接种率超过50%,但分布不均;中国接种率较高,达85%以上,这降低了大规模封城的必要性,病毒变异株如Delta和Omicron(2021年底出现)增加了不确定性,但防控策略已进化:中国采用“动态清零”,通过核酸检测、健康码和旅行限制实现精准防控,而非一刀切封城,2021年西安、哈尔滨等地的疫情中,政府实施了小区或街道级别的封锁,而非全城封闭,这体现了策略的灵活化。

替代策略包括:

- 精准封锁:针对高风险区域实行短期封锁,减少对整体经济的影响。

- 加强疫苗接种:推进 booster shots(加强针)和青少年接种,提高群体免疫。

- 科技防控:利用大数据、AI追踪密切接触者,实现快速响应。

- 国际协作:加强边境管控和输入性疫情管理,避免本土传播。

这些策略在2021年被广泛采用,使得封城不再是首选,而是作为“最后手段”。

封城的社会经济影响与公众反应

封城在2021年继续引发广泛讨论,它有效保护了公共卫生,避免了医疗挤兑;它导致经济下滑、失业率上升和心理问题,2021年,国际货币基金组织(IMF)报告显示,封城措施使全球GDP损失约3-5%,尤其影响旅游、零售等行业,公众对封城的支持度较高,但批评声音也存在,如西安封城期间出现的物资短缺问题,凸显了需要优化应急管理,政府通过补贴、数字化服务(如在线教育)和心理健康支持来缓解负面影响,但未来需更平衡健康与经济。

2021年后的趋势与建议

展望2021年底及2022年,封城的可能性将进一步降低,随着口服药物上市和疫苗接种普及,新冠疫情可能向“流感化”转变,但突发疫情仍可能触发局部封锁,建议政府:

- 投资公共卫生基础设施,提升应急响应能力。

- 推动全球疫苗公平分配,减少变异风险。

- 加强公众教育,提高防控意识。 2021年新冠封城不会完全消失,但会更谨慎、更精准,通过科学防控和社会协作,我们有望在保护生命的同时,最小化 disruption( disruption)。

2021年新冠疫情下,封城仍是工具箱中的选项,但已不再是主流,防控将更依赖综合策略,而非单一措施,作为公众,保持警惕、配合防控,才是战胜疫情的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏