广东有蚊子叮死人的是真的吗

〖A〗、目前没有蚊子直接“叮死”人的案例,但蚊子叮咬引发疾病可能致死。近期广东报告多例蚊媒传染病病例,主要为基孔肯雅热和登革热,均通过白纹伊蚊(花蚊子)传播。虽然蚊子叮咬本身不会直接致命,但可能引发严重症状。

〖B〗、是真的,但蚊子叮人致死主要是通过传播疾病间接导致。近期广东暴发基孔肯雅热疫情,病毒通过白纹伊蚊(“花蚊子”)传播。虽然基孔肯雅热致死率较低,但蚊子传播的登革热、疟疾等疾病严重时可致命,全球每年超72万人因蚊媒疾病死亡。

〖C〗、登革热是一种急性传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称花斑蚊)叮咬传播,库蚊(黑蚊子)不传播,但不会由病人直接传染给其他人。简单地讲,伊蚊叮咬登革热病人或隐性感染者后,病毒在蚊体内大量复制,它再叮咬其他健康人时,就会将病毒传播给他人,从而导致登革热的广泛传播。

〖D〗、不会 1因为蚊子是冷血动物,它靠吸活人或牲畜的血液来保持体温,而人死后温度下降,蚊子是不会吸的;2不会的,因为蚊子是靠流动血液的血压把血自动送进它的针管里,而死人德血不会流动,没有血压,所以蚊子吸不了血。

〖E〗、不过,有研究证实,非洲的寨卡病毒并非由埃及伊蚊传播,而是由当地的非洲伊蚊传播,因此作为在我国覆盖范围较广的一种蚊虫,白纹伊蚊很可能会传播寨卡病毒,必须加强监测。

肯孔基雅热病有特效药治疗吗

〖A〗、目前并没有专门针对肯孔基雅热病的疫苗。肯孔基雅热是由白蛉叮咬传播巴尔通体属五日热巴尔通体引起的急性传染病。其病原体较为特殊,导致疫苗研发面临诸多困难。一方面,病原体的抗原变异较为频繁,使得难以找到稳定有效的抗原靶点来激发持久且有效的免疫反应。

〖B〗、所以,预防肯孔基雅热病的关键之一就是要清除伊蚊的滋生地,减少伊蚊数量,同时做好个人防蚊,如使用蚊帐、涂抹防蚊液等。

〖C〗、肯孔基雅热病目前并没有特效治疗药物。肯孔基雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性蚊媒传染病。治疗主要是对症支持治疗。首先,对于发热症状,会根据体温情况适当给予退热药物,比如对乙酰氨基酚等,以缓解高热带来的不适,防止高热惊厥等并发症。

基孔肯雅热临床表现

〖A〗、发热一般为高热,体温可达39℃甚至更高,可伴有畏寒或寒战。皮疹多为斑丘疹或丘疹,可伴有瘙痒,先出现在躯干,后蔓延至四肢。关节疼痛较为突出,多累及手、腕、膝、踝等小关节,疼痛剧烈,呈游走性,严重影响活动。部分患者还可能出现头痛、肌肉疼痛、恶心、呕吐、腹泻等症状。

〖B〗、临床表现 潜伏期1~12天,多为3~7天。典型症状为突发高热、关节痛、皮疹,重症预警指标包括持续关节僵硬等。预防和控制措施 个人防护:防蚊灭蚊,避免被伊蚊叮咬。基层防控:提升病例识别、处置及科普宣教能力,有效控制该病传播和流行。

〖C〗、其主要症状包括突发高热、关节剧痛及皮疹,常伴有头痛、恶心等症状。发热通常呈现双峰型,初次发热可能持续1-7天,间隔数天后可能再次发热。约80%的患者会在躯干或四肢出现皮疹,并伴有瘙痒感。关节疼痛可能严重到影响患者的日常活动,恢复时间从数周到数年不等。

〖D〗、肯孔基雅热的症状表现多样,常见的有发热、皮疹、关节疼痛等。一般发热可持续数天,体温可高达39℃以上。皮疹多为斑丘疹或瘀点,可分布于全身。关节疼痛较为突出,主要累及小关节,如手腕、手指、踝关节等,疼痛剧烈,严重影响患者的活动能力。 传播途径主要是通过蚊虫叮咬。

〖E〗、基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的蚊媒传染病。该病毒主要通过伊蚊叮咬传播给人类,导致患者出现发热、皮疹、关节疼痛等症状,有时关节疼痛会极为剧烈,甚至影响患者的日常活动。

什么叫基孔肯雅热

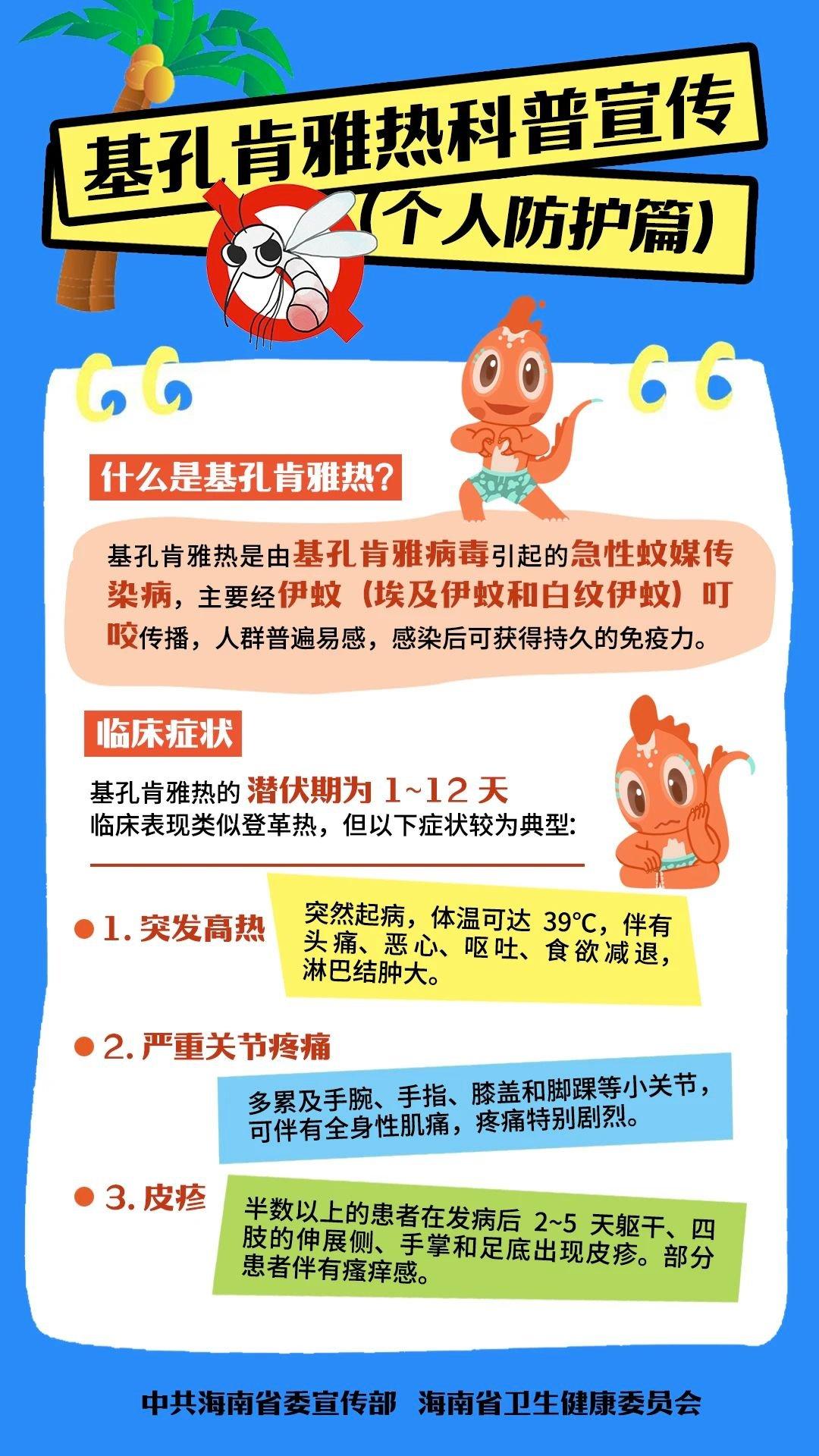

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒感染导致的急性蚊媒传染病,患者常因剧烈关节痛而被迫弯腰行走,故得名。病原学特征 基孔肯雅病毒(CHIKV)是其主要病原,传染源包括患者、隐性感染者及带病毒的非人灵长类动物。

基孔肯雅热(Chikungunya fever)是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的一种蚊媒传染病。关于感染后免疫力的持续时间,目前的研究和临床观察表明: 初次感染后的免疫反应人体感染基孔肯雅病毒后,免疫系统会产生特异性抗体(如IgM和IgG)。

基孔肯雅热之所以得名,是因为其病原体基孔肯雅病毒(chikungunya virus)的名称。基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的蚊媒传染病。该病毒主要通过伊蚊叮咬传播给人类,导致患者出现发热、皮疹、关节疼痛等症状,有时关节疼痛会极为剧烈,甚至影响患者的日常活动。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的一种急性传染病。该病主要通过伊蚊(如埃及伊蚊、白纹伊蚊等)传播。其主要症状包括突发高热、关节剧痛及皮疹,常伴有头痛、恶心等症状。发热通常呈现双峰型,初次发热可能持续1-7天,间隔数天后可能再次发热。约80%的患者会在躯干或四肢出现皮疹,并伴有瘙痒感。

基孔肯雅热病语源及病状

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒感染导致的急性蚊媒传染病,患者常因剧烈关节痛而被迫弯腰行走,故得名。病原学特征 基孔肯雅病毒(CHIKV)是其主要病原,传染源包括患者、隐性感染者及带病毒的非人灵长类动物。

基孔肯雅热病名称源于斯瓦西里语的“弯曲”,意指患者可能出现关节炎导致身体弯曲,其主要病状包括肌肉酸痛、发热、关节和脊椎疼痛等。名称语源:基孔肯雅热的名称来自斯瓦西里语中的“弯曲”,这是因为患者在疾病过程中可能会出现关节炎,导致身体弯曲的现象。

基孔肯雅病,其名称源于斯瓦西里语的弯曲,意指患者在疾病过程中可能出现关节炎,导致身体弯曲。最常见的症状是肌肉酸痛,特别是脚部,初期表现为剧烈疼痛,通常在一周后自行缓解,但病程中患者劳动能力会严重受限。

流行病学背景:患者需生活在基孔肯雅热流行区或在发病前12天内有疫区旅行史,同时伴有蚊虫叮咬史。 临床表现:急性起病,首先出现发热,随后在2-5天内出现皮疹,且会出现多个关节的剧烈疼痛,尤其关节痛更为明显且持续时间较长。

基孔肯雅热在不同年龄段恢复时间有差异吗?

基孔肯雅热在不同年龄段恢复时间可能存在差异。一般来说,儿童和青少年自身免疫力相对较强,恢复时间可能相对较短。儿童身体机能处于快速生长发育阶段,新陈代谢较为旺盛,在感染基孔肯雅热后,如果症状较轻,可能在1-2周左右逐渐恢复。

关节疼痛可能严重到影响患者的日常活动,恢复时间从数周到数年不等。基孔肯雅热首次在1952年在坦桑尼亚暴发并被确认病原体。自那时以来,全球已有119个国家和地区报告了本地传播病例。大规模暴发和零星病例主要发生在美洲、亚洲和非洲,偶尔也在欧洲出现较小规模的疫情。

发热多呈双峰型,初次持续1-7天,间隔3天后可能复发。基孔肯雅热的恢复期从数周至数年不等,具体取决于个体差异和病情严重程度。对于疑似基孔肯雅热的患者,应及时就医并接受专业治疗。预防措施主要包括防蚊灭蚊、避免前往疫区等。

尽管任何年龄的人都可能感染基孔肯雅热,但在新疫区和输入性流行区,各年龄段都可能出现病例,而在长期流行地区,如非洲和东南亚,儿童患病的比例较高。性别、职业和种族对疾病的易感性没有显著差异。疾病的季节分布主要与蚊媒的活动相关,通常在夏季和秋季更为活跃,但在热带地区全年都有流行的风险。

但其对免疫系统的破坏可能会使人变得易受其他致命疾病的侵袭。病程周期一般为3到10天,但恢复期较长,可能长达几周至数月,甚至可能长达3年以上,期间容易并发其他并发症。更糟糕的是,病症可能发展至脑膜炎,导致生命危险。因此,对基孔肯雅病的及时诊断和治疗至关重要。

基孔肯雅热的潜伏期通常在2至12天内,平均3至7天。进入急性期后,症状开始显现。首先,发热是常见表现。病人可能经历突然的寒战和高热,体温可达39℃,伴随头痛、恶心、呕吐和食欲减退。初期发热一般在1至7天内自行消退,部分患者可能会经历双峰热,再次发热但较轻微,持续3至5天后恢复正常。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏